Тёрка в тагах

altai architecture arctic astrakhan aviation chelyabinsk chernyakhovsk dagestan ekb gazprom hpp icebreaker ind iran istanbul kaliningrad kamchatka komi kunashir kurily metro mining mirny Moscow nature nizhnynovgorod novosibirsk nsk nso port putorana railway report ships smolensk spb svetlogorsk tiksi tobolsk turkey velikiyeluki yakutia

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

НЗХК — производство ядерного топлива в Новосибирске

novosibirsk, npp , ind

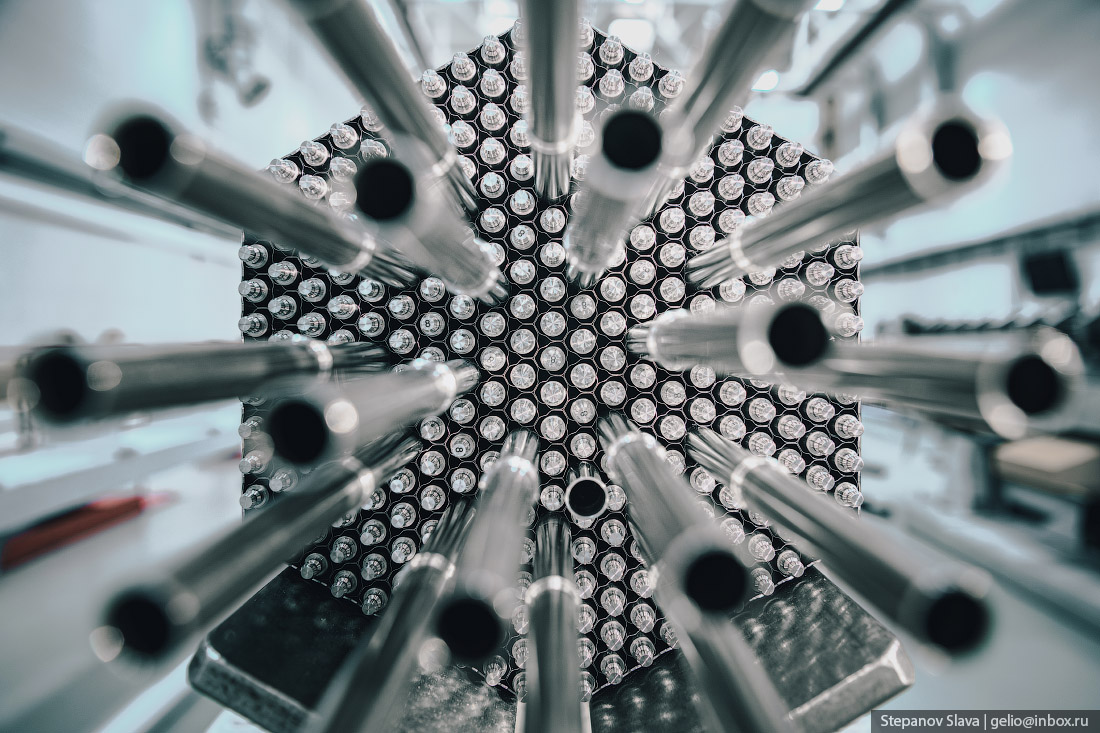

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) входит в состав компании ТВЭЛ и относится к топливному дивизиону Росатома. ТВЭЛ — монополист по поставке ядерного топлива для российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов страны. Росатом контролирует всю цепочку работы АЭС — от добычи ураносодержащей руды и постройки атомных станций до регулярной поставки топлива. А на НЗХК это топливо...Читать далее... производят.

В цехах НЗХК выпускают таблетки из спрессованного диоксида урана, укладывают их в трубки из циркониевого сплава и собирают в тепловыделяющие сборки (ТВС), которые затем отправляются на атомные станции. Завод выпускает ТВС для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР 1200, которые Росатом строит в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Часть ТВС производятся для распространённых на западе серии PWR, а также для исследовательских реакторов. Росатом — оператор 20% всех исследовательских реакторов в мире.

В 2023 году Новосибирский завод химконцентратов отметил 75-летний юбилей. Каждый шестой реактор в мире работает на ядерном топливе ТВЭЛ. Кроме ядерного топлива, на заводе выпускают самый чистый в мире литий, а Литий-7 закрывает 70% мирового потребления.

1. Ядерное топливо — это не просто вещество, которое перерабатывается в реакторе и генерирует тепловую энергию. Это сложное техническое устройство, которое позволяет реализовать процесс ядерного деления. То есть нельзя просто взять уран и «залить» его в «бак» реактора — всё гораздо сложнее.

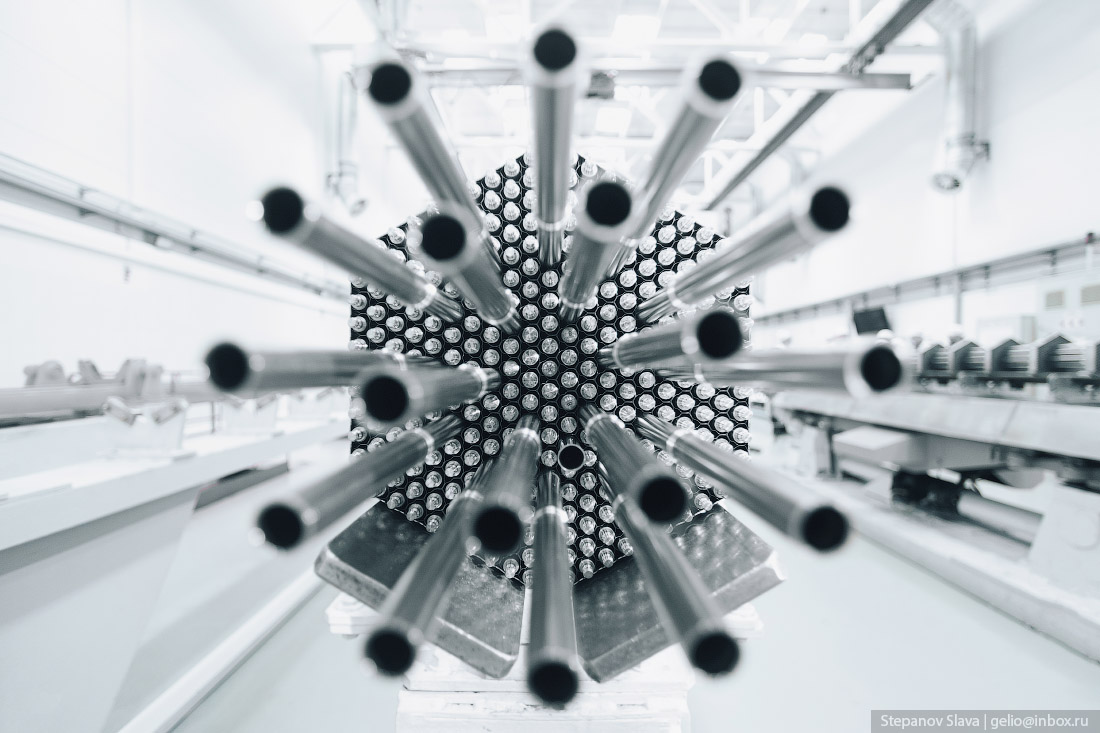

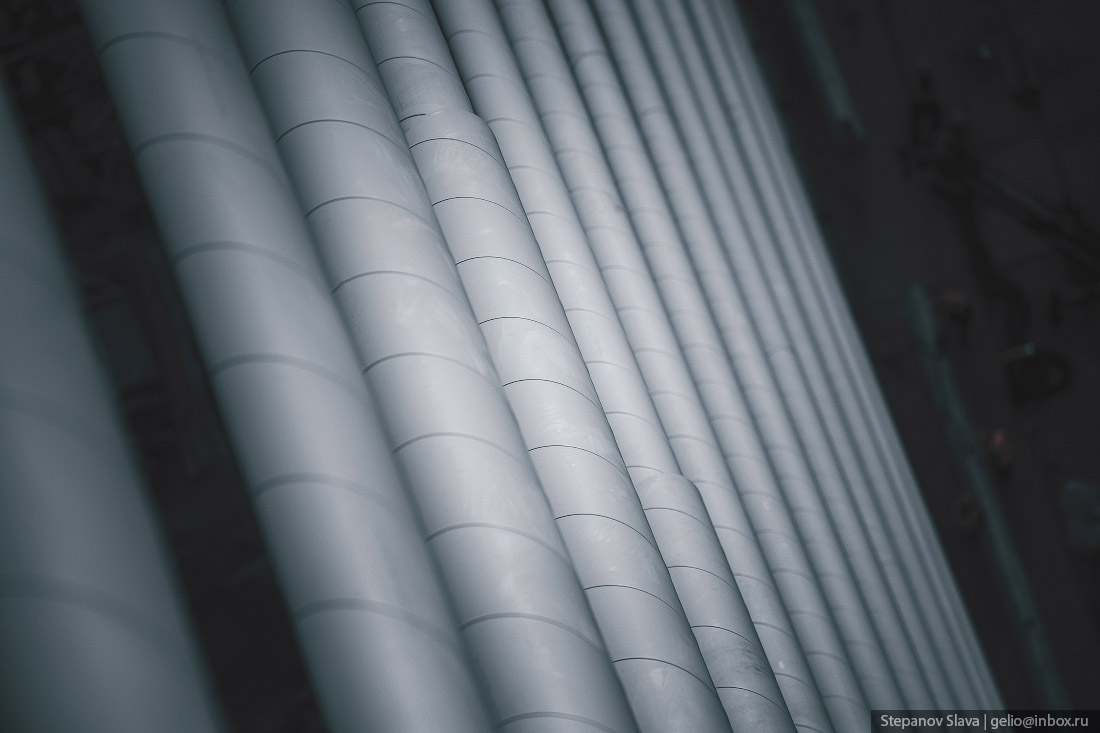

В качестве ядерного топлива используют тепловыделяющие сборки (ТВС) — это кассеты, которые состоят из нескольких сотен тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и несущего каркаса. Если проще — это приблизительно 300 тонкостенных трубок диаметром 9 мм и длиной около 4 метров, которые собраны в единую конструкцию. А каждая трубка заполнена таблетками из спрессованного диоксида урана и заварена с двух сторон. Именно такие ТВС — конечный продукт Новосибирского завода химконцентратов.

2. Урановая руда для производства топлива добывается в Забайкальском крае и Казахстане. На добывающих предприятиях получают сухой урановый концентрат — «жёлтый кек». Затем концентрат очищают от примесей (аффинаж) и переводят в гексафторид урана с природным содержанием изотопа U-235. В таком виде продукт приходит на обогатительный комбинат — и, наконец, отправляется на НЗХК. На заводе из сырья делают ядерное топливо и собирают ТВС для атомных станций.

3. Внутри ТВЭЛ находятся топливные таблетки — прессованный и шлифованный диоксид урана. Вес одной таблетки — 4,5-5 грамм. По эффективности она заменяет 900 кг каменного угля, 750 м³ газа или 650 кг нефти.

4. На первом этапе производят порошок диоксида урана. Важно получить однородную по составу и физическому состоянию партию гранулированного пресс-порошка — для этого в финале техпроцесса прессуют «шашку», а затем дробят её и разделяют на фракции. Получившийся пресс-порошок используют для изготовления топливных таблеток.

Изготовление начинают со смешивания пластификатора, порошков алюминия и диоксида урана. На НЗХК впервые в истории начали процесс «сухого» прессования топливных таблеток — это обеспечивает ядерную и экологическую безопасность производства. Затем таблетки 20 часов спекаются в водородной восстановительной среде при температуре 1750 °C. Готовые таблетки калибруют, шлифуют поверхность. После этого они готовы к сборке.

5. Готовые топливные таблетки помещают в тонкостенные трубки из циркониевого сплава. По краям трубку герметизируют заглушками и заваривают. В результате получается ТВЭЛ — тепловыделяющий элемент, готовый к сборке в ТВС.

6. Установка для загрузки таблеток диоксида урана в трубку ТВЭЛ.

7. НЗХК производит 600 тонн топливных таблеток в год. На заводе есть оборудование для полного цикла изготовления — от подготовки сырья до выпуска готовых ТВС для отправки на АЭС.

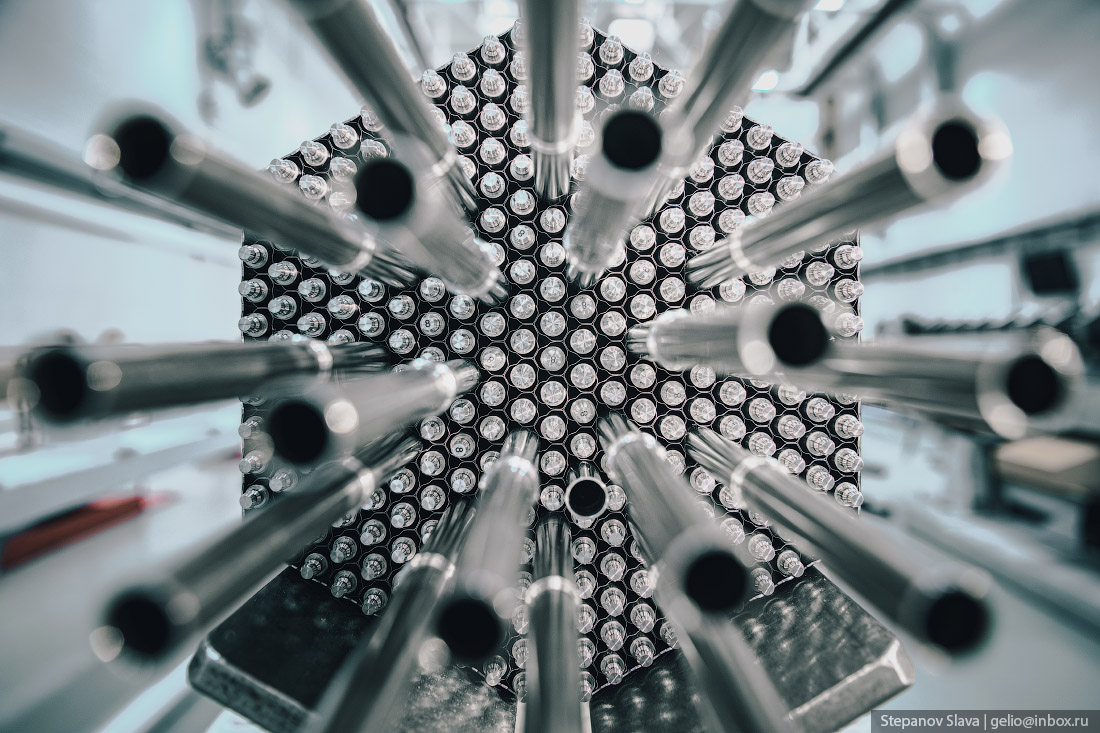

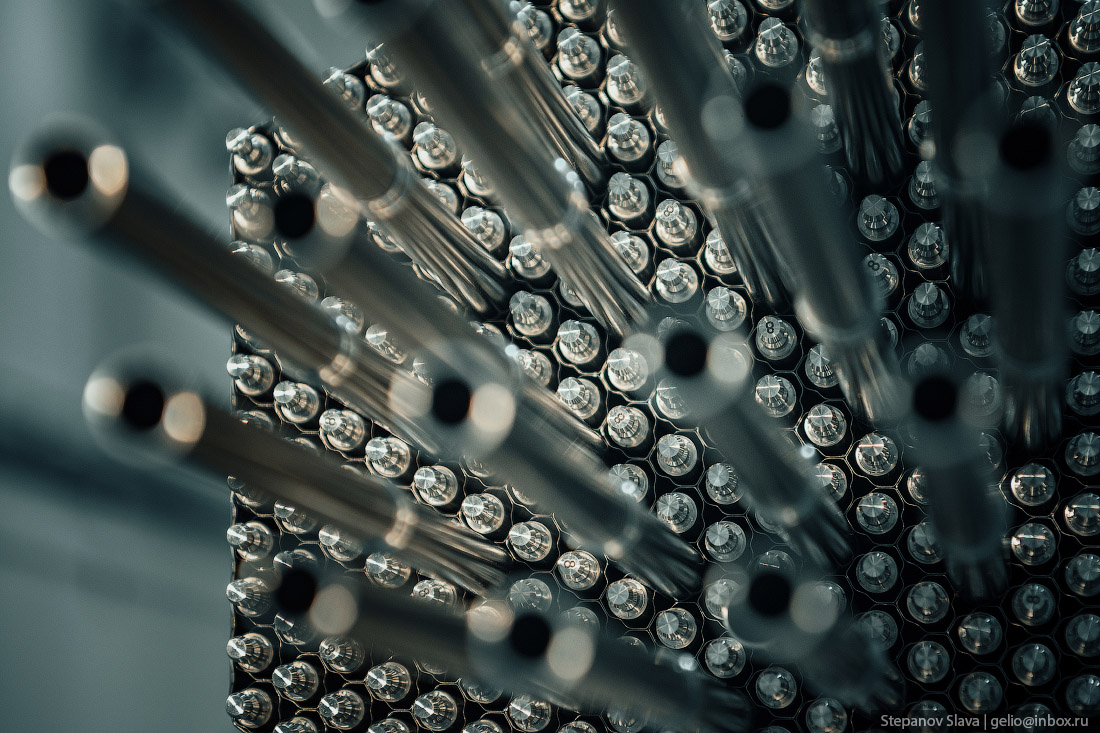

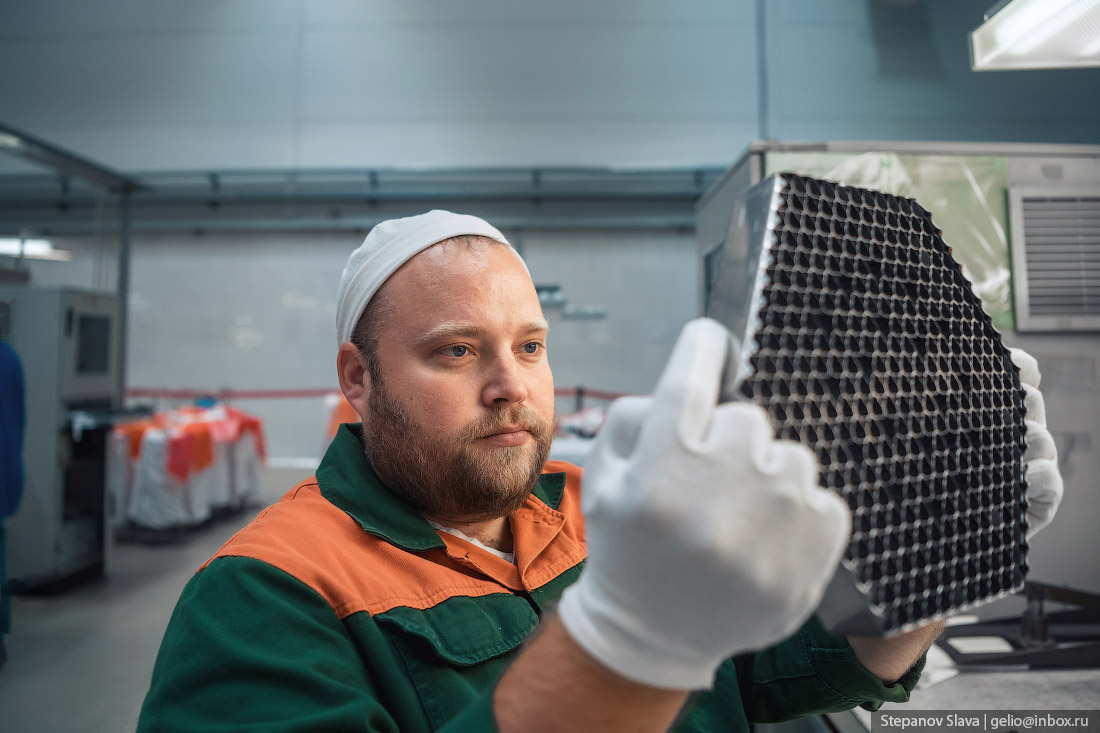

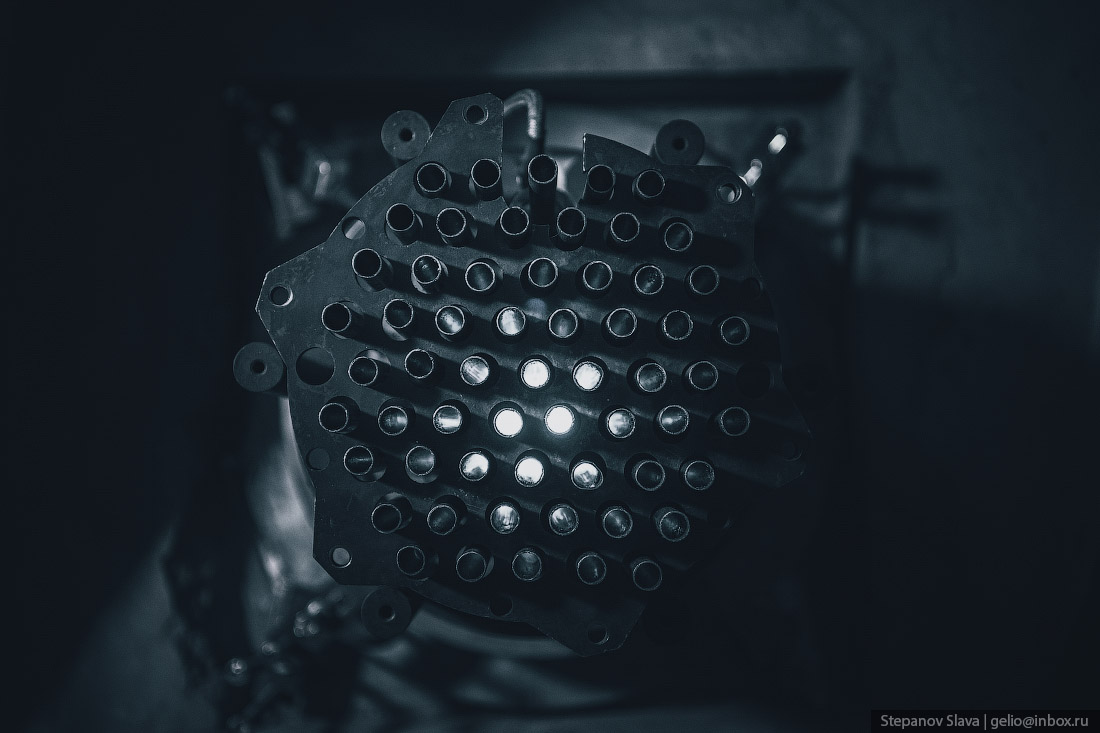

8. Трубки ТВЭЛ размещаются в ТВС на определённом расстоянии друг от друга. Чтобы соблюдать это расстояние, используют дистанционирующие решётки со специальными металлическими ячейками. Каждая ячейка — это шестигранная призма с полукруглыми выступами, направленными внутрь. Такая конструкция позволяет вставить трубку «с натягом» и получить более жёсткое соединение и надёжную конструкцию — это важно при транспортировке и эксплуатации готовой ТВС.

9. Сборка дистанционирующих решёток во многом происходит вручную — оператор заполняет их ячейками, в которые затем вставляются ТВЭЛ.

10. Финальный этап сборки решётки — контроль расположения ячеек.

11. Сборка ТВС. Каждая трубка ТВЭЛ вставляется в определённую ячейку. В ТВС входит примерно 300 ТВЭЛ. А на современной АЭС в активной зоне реактора мощностью 1000 МВт одновременно работает 163 ТВС, содержащих около 50 тысяч ТВЭЛ, в которых находится около 80 тонн урана.

12. На участке сборки ТВС находятся в разной стадии готовности. Когда все ТВЭЛ занимают свои места в дистанционирующих решётках, сверху и снизу к каркасу присоединяется головка и хвостовик для закрепления ТВС в корпусе реактора и организации потока теплоносителя.

13. Линия для загрузки ТВЭЛ в дистанционирующие решётки.

14. Постепенно ТВЭЛ заполняют все ячейки на определённом расстоянии друг от друга.

15. Конструкция герметизируется и заваривается. Перед этим свободное пространство заполняют гелием под давлением 2 МПа — это повышает равномерность распределения тепла и устойчивость оболочки.

16. Финальный контроль готовой ТВС.

17. Готовые ТВС отправляются на атомные электростанции в защищённых контейнерах — по две в каждом. Завод выпускает ТВС для реакторов ВВЭР-1000, ВВЭР 1200 и PWR. Каждая шестая АЭС в мире работает на топливе НЗХК. Тепловыделяющие сборки служат по 4-5 лет.

18. Кроме топлива для АЭС, завод выпускает ещё несколько линеек продукции. Одно из направлений — производство лития. Главное преимущество лития НЗХК — химическая чистота. По этому параметру завод занимает первое место в мире — выпускает литий с чистотой 99,999%. Литий закупают производители батареек и аккумуляторов, металлургические предприятия и компании химической отрасли.

НЗХК — крупнейший из двух мировых производителей Лития-7, который используют как реагент для ядерной энергетики и добавку в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR. Продукция завода покрывает 70% мирового потребления Лития-7.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

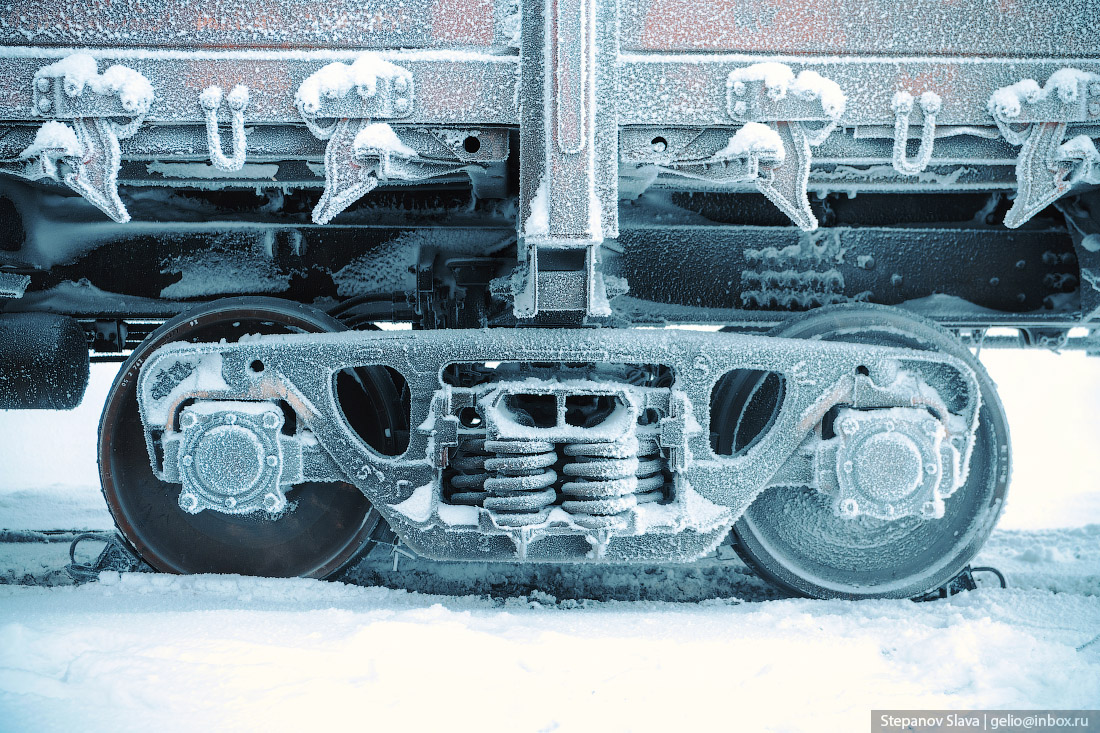

Gelio

Ноябрьск — южные ворота Ямала

Хотя Ноябрьск и называют южными воротами Ямала, это настоящий северный город с арктической погодой. Отсюда около 550 км до Салехарда и 250 км до Сургута, Через Ноябрьск проложена железнодорожная магистраль Новый Уренгой-Тюмень, автомобильная трасса до Ханты-Мансийского автономного округа и дальше — на юг.

Город появился из-за богатых месторождений газа и нефти. Началось всё с 40...Читать далее... человек, которые высадились рядом с месторождением нефти в 1975 году, а через 7 лет здесь было уже 25 тысяч человек. Сейчас — около 100 тысяч, это 20% жителей всего Ямала. Ноябрьск стал крупным промышленным центром. Это второй по населению город ЯНАО — жителей здесь больше, чем в Салехарде, столице округа.

В 2025 году городу исполняется 50 лет. Ноябрьск активно благоустраивают — на зданиях появляются огромные муралы и архитектурная подсветка, на улицах — памятники и арт-объекты. Главные новые достопримечательности — Ноябрьск-парк, самый большой и современный в ЯНАО, и этнографический комплекс Нум, который находится на территории этого парка.

1. История города началась с освоения месторождений на юге ЯНАО. Первый вертолётный десант из 40 советских исследователей высадился здесь в 1975 году. Произошло это в марте, поэтому название города связано не с этой датой.

В 1976 году здесь начали строить ж/д станцию, в 1978 году появилась первая взлётно-посадочная полоса. Именно через Ноябрьск проходит связь северной части ЯНАО в центральных регионов. Через ж/д станции города следуют поезда из Нового Уренгоя в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфу, Челябинск, Оренбург, Волгоград, Анапу и Адлер. Из аэропорта есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень и другие города.

2. 5 ноября 1975 года при температуре -52 °C на Холмогорском месторождении был получен первый фонтан нефти на эксплуатационной скважине. Именно этот день считают датой основания будущего города. Нефтегазовая промышленность занимает ведущую роль в экономике города.

3. В 1982 году Ноябрьск официально стал городом. К тому времени здесь уже работала амбулатория, музыкальная школа и дом культуры, были капитальные пятиэтажные дома. С тех пор город вырос в 4 раза. Появился новый аэропорт, музеи, вторая музыкальная школа, православный храм, мечеть. В 1997 году открыли Детский парк, в котором недавно выполнили масштабную реконструкцию.

4. Сейчас Ноябрьск — современный развитый город. Он совсем немного уступает по числу жителей Новому Уренгою, но в 2 раза обогнал по этому параметру столицу округа. В городе действует программа благоустройства, художники рисуют огромные картины на зданиях, а на улицах и в парках появляется подсветка.

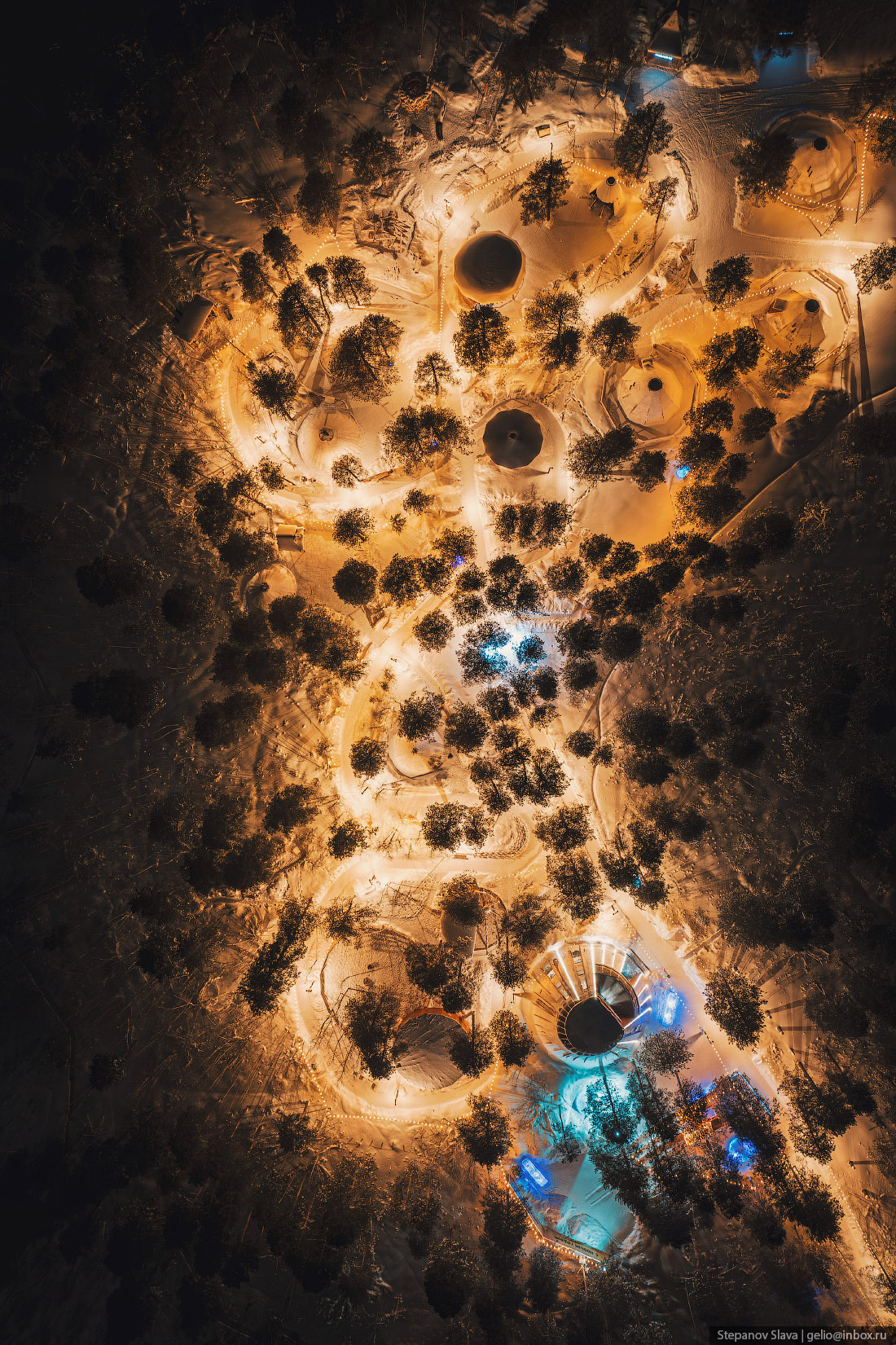

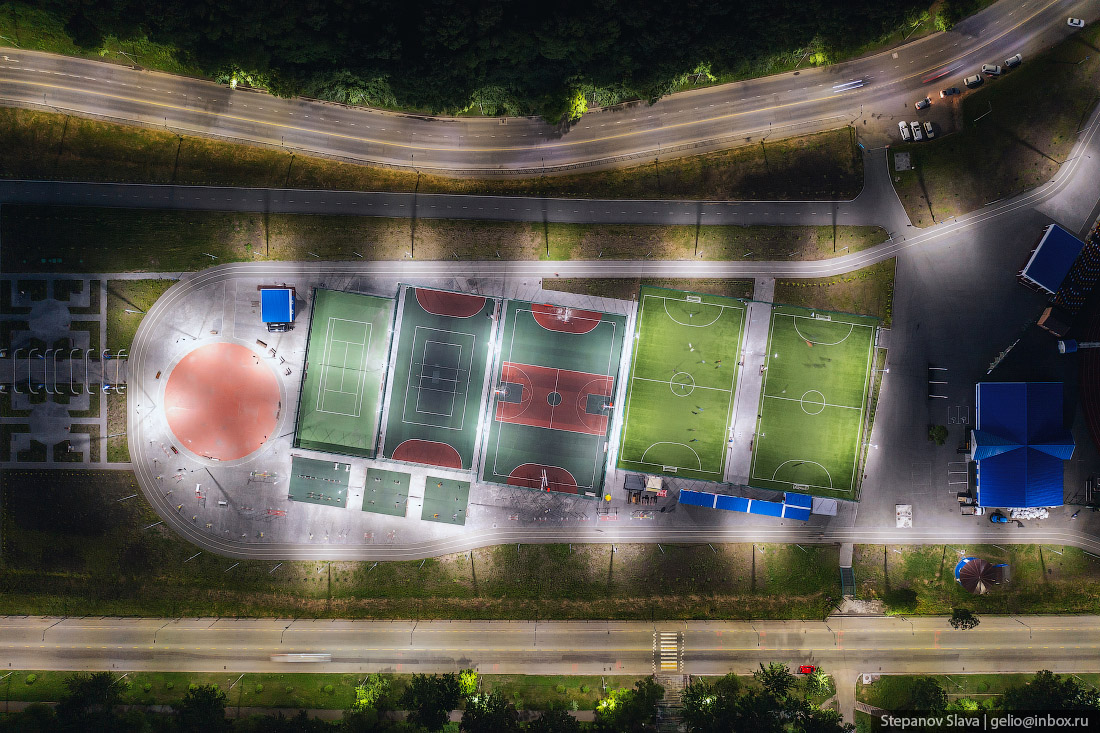

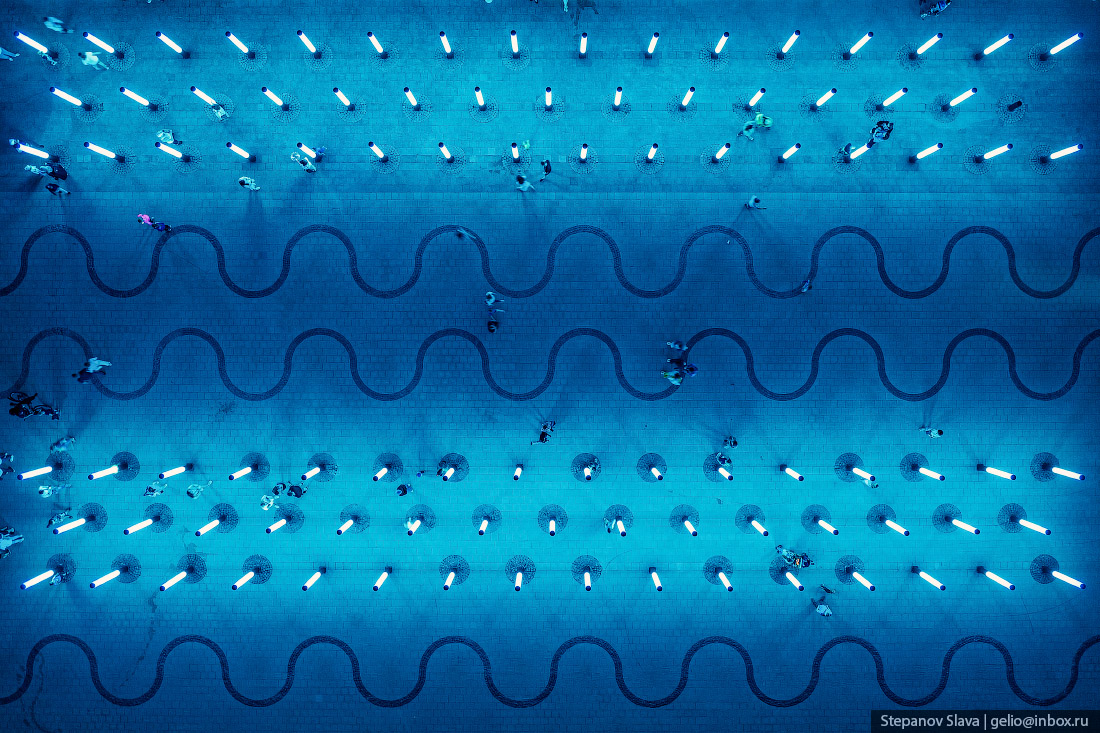

5. Ноябрьск-парк — самый большой городской парк на Ямале.

Территория парка уникальна — это участок реликтового леса в центре города. Изначально здесь обустроили детский парк — установили аттракционы, колесо обозрения, проложили дорожки. Детский парк проработал 20 лет, а в 2019 году его решили модернизировать.

6. На главном входе в парк небольшая площадь, которую окружает пространственная конструкция — она символизирует северное сияние.

7. Ещё одна особенность парка — сложный рельеф. Высота холма в центре парка более 16 метров, поэтому территория разделена на многоуровневые площадки, верхнюю и нижнюю часть. Перепад высоты позволил построить в парке круглогодичные горки для тюбинга.

8. Природно-этнографический комплекс Нум — одна из локаций парка. Здесь есть детские и смотровые площадки, кораль (загон) с северными оленями, гостевые чумы — всё, что поможет окунуться атмосферу жизни коренных народов Севера.

9. Комплекс назвали Нум в честь верховного божества в ненецкой мифологии.

10. В Ноябрьск-парке есть игровые площадки для детей, верёвочный городок, копия городской башни с часами. Парк считается одним из самых благоустроенных объектов Арктики.

11. В парке установлен памятник комару — это не точная копия, а аналог знаменитого «Комара» на КС-1 (компрессорная станция №1). Первый памятник называется «Комар — хранитель Сибири». Скульптор считает, что именно комары очень долго не пускали людей на свою территорию.

12. Нум в Ноябрьск-парке занимает больше гектара, а все его объекты посвящены традициям коренных народов Севера и изготовлены из дерева и других экологичных материалов. На втором этаже главного здания есть небольшое кафе «Я», где можно попробовать национальную кухню — например, блюда из оленины.

13. Ноябрьск-парк считается уникальным объектом благоустройства не только для ЯНАО, но и для России в целом.

14. Панорама улицы Ленина, которая соединяет Проспект Мира, главную улицу Ноябрьска, и новый парк.

15. Сквер «Ямальский» в Ноябрьске. Летом здесь работает пешеходный фонтан, а зимой площадку украшают ледовыми фигурами. В этом же сквере установлен памятник «Ямал», в котором собраны все символы округа — часть Земного шара олицетворяет становление жизни, Мамонты — первые хозяева Ямала и казачья ладья в честь первопроходцев.

16. Телепорт в Ноябрьске — одна из достопримечательностей города. Здание уникальное — это ажурный многоэтажный дом, который построили для МИГ, службы городского телевидения. Телепорт похож на замок с зубчатыми стенами. Облик будущей штаб-квартиры разработал сам директор телестудии — Анатолий Гльденберг. Во время строительства многие сомневались, что такая постройка нужна городу, но директор МИГ добился, чтобы его проект приняли. Сегодня дом считается одним из самых красивых в Ноябрьске.

17. Храм в честь Архистратига Божия Михаила.

18. В 2023 году тематика ледового городка в Ноябрьске — «Русь богатырская». Фигуры вырезали мастера из Ижевска.

19. У телевизионной вышки есть вариант подсветки, когда она превращается в новогоднюю ёлку.

20. Ледовый городок.

21. Высота телевизионной вышки в Ноябрьске — 124 метра.

22. Ноябрьск — один из самых быстро появившихся городов в России. Он вырос до населения 25 тысяч человек всего за 7 лет.

23. Пожарная башня — один из символов Ноябрьска. Это наблюдательный пост при пожарной части города, самое высокое здание Ноябрьска.

24. На шпиле пожарной башни установлен Золотой Петушок. Фигура кажется маленькой, но на самом деле она размером со взрослого человека, а весит 250 кг. Конструкция сделана из стали и обшита жестью со специальным покрытием — таким же, как на куполах городского храма.

25. Башня украшена подсветкой — установлено 215 прожекторов, которые включаются при наступлении темноты. Светильники специальные, морозостойкие — выдерживают температуру до -50 °C.

26. На вершине башни установлены часы, а в перила встроены медиаэкраны длиной почти 30 метров.

27. Пересечение улиц Ленина и 40 Лет Победы. Кольцевое движение здесь появилось в 2022 году, раньше был обычный перекрёсток. На кольце установили стилизованную ротонду с подсветкой.

28. Центральная аллея — одна из территорий, которую благоустроили в рамках проекта «Комфортная городская среда». На этой аллее-бульваре сделали прогулочную зону и установили арки с праздничной подсветкой.

29. Администрация Ноябрьска. До середины 80-х годов все здания в городе строились по типовым проектам. Единственное строение, созданное тогда по индивидуальному проекту, это Дом Советов, в котором сейчас располагается администрация.

30. Центральная аллея на Ленина традиционно стала самой новогодней улицей в Ноябрьске. Чтобы создать здесь праздничную атмосферу, сделали световой тоннель — установили арки с гирляндами и подвесными лампами.

31. Территориально Ноябрьск принадлежит к Западной Сибири, в северной части умеренного климатического пояса в области сурового континентального климата. Зимы здесь долгие, морозные и с сильными холодными ветрами.

32. История Ноябрьска тесно связана с добычей нефти и газа — город появился именно благодаря близости к месторождениям. Даже офисы градообразующих компаний «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» находятся совсем рядом с администрацией.

33. Главный офис «Газпром добыча Ноябрьск» можно отнести к достопримечательностям города. Комплекс построили в 2012 году, это шестиэтажное офисное здание с атриумом и двухэтажной пристройкой и ярким дизайном.

34. Над центральным входом установлен экран, на котором обычно транслируются ролики о компании.

35. Рядом с офисом обустроили аллею Газовиков и установили скульптурную композицию «Вместе ради будущего» — это пирамида, рядом с которой стоят представитель коренного населения, геолог и газовик.

36. Главный офис «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — второго градообразующего предприятия Ноябрьска. Именно это предприятие впервые на территории Западной Сибири осуществило многостадийный разрыв пласта при зарезке боковых стволов. Они же первыми начали использовать беспилотные летательные аппараты для аэромониторинга трубопроводов.

37. Офис «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» также примыкает к Ноябрьск-парку и стоит в 500 метрах от администрации.

38. Архитектура Ноябрьска — это в основном дома по типовым проектам. Но дома яркие, разноцветные. А на некоторых есть муралы — огромные картины на всю стену.

39. Мурал «Кладовая Ямала» в 2022 году занял первое место на фестивале уличного искусства. Это 3D работа в виде кладовой с банками, в которых спрятано северное сияние. Даты на банках неслучайные: в 1930 году образовался ЯНАО, в 1975 году основали Ноябрьск, а в 1978 году в городе родился первый ребёнок. На работу ушло около 11 дней.

40. Улица Дзержинского в Ноябрьске.

41. Мурал на тему «Родина — моя Россия». По замыслу художника, картина символизирует тягу детей к знаниям.

42. Поначалу Ноябрьск разрастался в основном вокруг железнодорожной станции. Но со временем застройку решили вести севернее, на возвышенности — чтобы избежать возможных подтоплением.

43. Ещё один мурал в Ноябрьске — «Союз и Аполлон». 1975 год — не только дата образования города, но и дата стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон». Эта история также известна как «рукопожатие в космосе» — программа экспериментального полёта советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон». Корабли пристыковались друг к другу, командиры смогли встретиться — тогда и состоялось символическое рукопожатие.

44. В Ноябрьске есть улицы имени Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

45. Соборная мечеть Ноябрьска.

46. Центральная аллея Ноябрьска вошла в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. Всего в перечне 120 проектов формирования комфортной городской среды со всей России.

47. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Ноябрьске расположен на территории окружного центра духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. Каждое воскресенье здесь проходит литургия.

48. Центр духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи в Ноябрьске находится в окружении тайги, в 2,5 км от основной части города. В центре занимаются около 500 воспитанников. На территории есть собственный бассейн и ледовая арена и большая парковая зона. Это масштабный социальный проект, в котором участвуют администрация города, компания «Газпром добыча Ноябрьск», Салехардская епархия и правительство региона.

49.

50. Надпись «Ноябрьск» на Холмогорской улице — арт-объект, который тоже установили по программе благоустройства.

51. Свет фонарей на парковке.

52.

53. Панорама.

54. Аллея.

55. Главное украшение комплекса Нум — четыре национальных чума. В них проводят семинары и принимают гостей, организуют мастер=классы. Здесь же расположена резиденция ямальской снегурочки — Сер Ни.

56. На пожарной башне установлены двухметровые уличные часы. Уменьшенная копия этой пожарной каланчи есть в Ноябрьск-парке — там в виде этой башни сделана горка.

57. Ноябрьск-парк.

58. Храм в честь Архистратига Божия Михаила. — самый большой в ЯНАО.

59. Администрация.

60. Улица Ленина.

61. Башня.

62. Ноябрьск очень быстро вырос, но не превратился в безликий типовой город. Он яркий и современный, со множеством памятников и уникальных локаций, а некоторые из объектов регулярно занимают призовые места в конкурсах.

Смотрите также:

Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа

Салехард — город на полярном круге

Новый Уренгой — газовая столица России с высоты

Надым — город газовиков на Ямале

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимний Красноярск — самый восточный миллионник России

Город расположен на берегах Енисея, который считается природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Расстояние от Москвы — около 3300 км, время отличается на 4 часа. Это самый большой город на Енисее, один из самых старых в Сибири и самый восточный миллионник в России. Красноярский край занимает второе место по площади среди регионов РФ, уступая только Якутии.

Красноярск...Читать далее... основали в 1628 году — в 2028 году город будет отмечать 400-летний юбилей. За эти годы Красноярск вырос из казацкой крепости в большой современный город. Архитектура здесь формировалась не одно столетие — можно увидеть здания разных эпох. Многие дома считаются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия.

В Красноярске много уникального — здесь построена самая длинная лестница в России, единственный судоподъёмник в стране поднимает суда весом до 1500 тонн по рельсовому пути с самой большой в мире шириной колеи. Вокруг — горы, в черте города есть горнолыжные комплексы. Неподалёку расположен национальный парк «Столбы» со скалами причудливой формы, а Енисей в районе Красноярска не замерзает, несмотря на настоящие сибирские морозы.

1. Зимой в городе бывает по-сибирски холодно — иногда температура опускается до -40 °С, а самый холодный день был в 1931 году — тогда зафиксировали -53,8 °С. Тем более удивительно, что Енисей в районе Красноярска не замерзает — круглый год здесь остаётся полынья длиной более 180 км. Всё дело в особенностях работы ГЭС — вода с турбин попадает в реку с температурой около +4 °С и лёд образуется уже за пределами города.

2. Первая крепость на месте будущего Красноярска появилась в 1628 году. Чуть позже построили большой острог, затем его преобразовали в уездный город. В 1773 году пожар уничтожил практически весь город — осталось только 30 домов. В первой половине XIX века Красноярск на время стал столицей золотой лихорадки в Сибири — тогда старатели неорганизованно добывали золото, по всему региону и даже в самом городе. Например, на реке Бугаче, Афонтовой горе, в национальном парке «Столбы».

3. В 2012 году Красноярск стал городом-миллионником — самым восточным в России. В 2019 году здесь проводили всемирную зимнюю Универсиаду — спортивные соревнования для студентов и молодёжи. Это была первая зимняя Универсиада в России. Ещё в начале 1970-х начали планировать строительство метро, но несколько раз проект останавливали. Работы возобновили в 2021 году. К 2026 году обещают запустить подземку.

4. Часовня Параскевы Пятницы стоит на вершине Караульной горы. Раньше здесь было языческое капище, затем на этом месте казаки построили сторожевую вышку. В 1805 году один из городских купцов воздвиг здесь часовню — в память о своём счастливом спасении из водоворота на речном пороге. На площадке часовни часто работал над своими этюдами знаменитый художник Василий Суриков, а в августе 1887 года великий русский учёный, изобретатель радио Александр Попов наблюдал здесь солнечное затмение.

5. Коммунальный мост в Красноярске на момент строительства был самым длинным в Азии. Мост соединяет части города на берегах Енисея и проходит через остров Отдыха по специальной дамбе. Общая длина моста — 2500 метров.

6. Мост построили в 1961 году. Строители получили Ленинскую премию за применение новых технологий — замыкания арок без страховочных опор, на плаву. Благодаря этой технологии, мост внесли в справочник Юнеско «Мостостроение мира».

7. Этот мост был изображён на 10-рублёвой купюре.

8. Здание администрации Красноярска необычное — к нему пристроен Красноярский Биг-Бен. Раньше часы выглядели как обычное электронное табло, затем башню надстроили, а в 2001 году установили 4 стрелочных циферблата диаметром по 6,5 метров.

9. Услышать бой курантов можно каждые полчаса.

10. Театральная площадь. Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. Раньше площадь называлась Староострожной, но после строительства первого, ещё деревянного театра, она сразу стала Театральной. В советские годы на площади был стадион, затем её восстановили и назвали в честь 350-летия города. С 2005 года площадь снова стала Театральной.

11. Скульптура Аполлона перед зданием оперного театра.

12. Улица Вейнбаума в Красноярске. Названа в честь революционера, который участвовал в становлении советской власти в Сибири.

13. Красноярский краевой краеведческий музей считается одним из крупнейших в России. Музей работает с 1889 года. Здание начали строить в 1914 году, но из-за начала Первой мировой войны работы остановились и в будущем музее располагались казармы и госпиталь. Затем был пожар, восстановление — в итоге музей переехал в новое здание только в 1930 году. Фонды музея насчитывают более 700 тысяч единиц хранения — это крупнейшее музейное собрание за Уралом.

14. Органный зал и католическая церковь Преображения Господня.

Первое здание католического храма построили в 1857 году. Оно было деревянным, поэтому со временем обветшало — и в 1911 году построили новый костел. В советское время здание передали радиокомитету, здесь работала студия звукозаписи. В 1982 году в храме установили орган и открыли органный зал Красноярской филармонии. Это духовой орган, который чешские мастера изготовили с учётом параметров зала. Орган доставили в Красноярск по частям и собрали на месте.

15. На проспекте Мира в Красноярске сосредоточено больше всего исторических зданий и памятников города. Улица появилась после пожара, когда город начали отстраивать заново. Тогда план города разрабатывали с нуля и улица стала линейным центром, «парадным коридором», который связывал Старобазарную и Новособорные площади. Изначально улица называлась Большая, затем её переименовали в Воскресенскую, Советскую. В 1937 году она стала Проспектом Сталина и, наконец, проспектом Мира.

16. Есть две версии происхождения названия города. Одни считают, что Красный Яр произошло от фразы «красивый берег». Другие — что крепость там назвали из-за крутого берега и оттенка грунта на склоне.

17. Драматический театр имени А. С. Пушкина.

18. Покровский Кафедральный собор в Красноярске построили в 1795 году — это старейшее из сохранившихся зданий в городе. До его постройки церковь возводили трижды в разных местах. В советское время в здании располагались скульптурные мастерские, но в 1990 года церковь вернули верующим и она стала кафедральным собором Красноярской епархии.

19. Речной вокзал в Красноярске построили в стиле сталинский ампир в 1952 году. Модель вокзала получила серебряную медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. Со временем речные перевозки стали менее востребованы и здание речного вокзала продали. В 2008 году новые владельцы начали ремонт, но оказалось, что компания внесла слишком существенные изменения — затронула несущие конструкции, изменила кладку, перила, установила остекление в галереях левого крыла. На компанию даже завели дело за повреждение объекта культурного наследия.

20. Пароход-музей Святитель Николай.

Этот грузопассажирский речной пароход построили в 1886 году. В своё время пароход был самым быстроходным судном на Енисее. А стал известен он тем, что в 1891 году на нём прибыл в Красноярск будущий император Николай II, а в 1897 году этот же пароход доставлял В. И. Ленина и его соратников к месту ссылки. В 1927 году пароход переоборудовали в баржу, а в 1960 списали и отправили на кладбище кораблей. Но в 1970 судно восстановили и развернули экспозицию, посвящённую жизни Ленина в ссылке.

21. Благовещенский женский монастырь.

22. Стрелка — исторический центр красноярска. Именно здесь отряд казаков в 1628 году основал крепость Красный Яр. Стрелка — потому что так раньше называли место впадения одной реки в другую.

23. Высотная доминанта района — недостроенное здание КАТЭКа. Это самый известный долгострой Красноярска — работы начали ещё в 1983 году.

24. Музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске иногда называют «Музей на Стрелке» или «КИЦ». Это крупнейшая в Сибири выставочная площадка.

25. Виноградовский мост — пешеходный мост через протоку Енисея. Мост назвали в честь руководителя мостоотряда.

26. Местные иногда называют Виноградовский мост просто вантовым.

27. Улица партизана Железняка в Красноярске. Личность легендарная — анархист-боевик, авторитет среди матросов. Он возглавлял отряд, который во время революции 1917 года занял Адмиралтейство и штурмовал Зимний дворец. Именно этот матрос «разогнал» Учредительное собрание легендарной фразой «Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать». Вспоминают, что Ленин, когда ему рассказали об этом, смеялся до истерики.

28. Памятник командору Н. П. Резанову.

Это ещё одна легенда — русский путешественник, дипломат и предприниматель, который стоял у истоков Российско-Американской Кампании. История жизни Резанова легла в основу рок-оперы «Юнона и Авось».

Резанов, как один из участников первой русской кругосветной экспедиции в 1807 году прибыл в Калифорнию, чтобы пополнить запасы продовольствия для поселения в Аляске. Там он встретился с пятнадцатилетней Кончитой, дочерью испанского коменданта в Сан-Франциско. Они обручились, но Резанов вернулся на Аляску, откуда должен был ехать в Санкт-Петербург. Но по дороге заболел и умер в Красноярске.

Кончита не верила в смерть любимого, каждый день ходила на мыс, садилась на камни и смотрела на океан. Только через 35 лет смирилась, дала обет молчания и ушла в монахини. Через 15 лет она умерла. А ещё через 150 лет произошёл символический акт воссоединения влюблённых — в 2000 году шериф из городка, где похоронена Кончита, привёз в Красноярск горсть земли с её могилы и розу, чтобы развеять над могилой Резанова.

29. Свято-Троицкий Собор. Единственный храм города, который был открыт для богослужений в советское время.

30. Троицкое кладбище. Именно здесь похоронен командор Резанов. На одной стороне креста на могиле Резанова написано «Я тебя никогда не увижу». На другой — «Я тебя никогда не забуду».

31. С поверхности незамерзающего Енисея зимой поднимается пар и туман окутывает мосты и прибрежные районы.

32. Дома с башнями возле Красной площади. Изначально башня была только на одном доме, второе здание принадлежало радиозаводу и башню на нём построили только в конце XX века.

33.

34. Железнодорожный вокзал Красноярска.

Станция появилась в городе в 1895 году. Первое здание вокзала построили в тот же год, оно прослужило более 60 лет. Новый вокзал работает с 1961 года. Станцию построили как часть Средне-Сибирской железной дороги Великого Сибирского пути. В первые же годы использования через станцию на восток за год отправлялось более 1000 тонн зерна, а на запад — более 1000 тонн кедровых орехов.

35. Колонна с символом Красноярска — Лев с серпом и лопатой. Этот герб у города появился в 1851 году. До этого в символике использовалось изображение единорога.

36. Предмостная площадь.

37. Протока Абаканская.

38. Маяк с шарфом.

Этот арт-объект построили на острове Отдыха рядом с лодочной станцией в 2023 году. Маяк не только декоративный — он расположен на месте отмели. А в декабре маяк «утеплили» — надели на него синий шарф со снежинками.

39. Лестница на Ярыгинскую набережную.

40. Кольцевая улица в Красноярске в этом месте проходит ровно под прямым углом, но жилые пятиэтажки стоят кольцом, подтверждая название.

41. Николаевский мост в Красноярске — один из построенных в недавнее время. Его открыли в 2018 году.

42. Бобровый лог.

Горнолыжный курорт расположен на примыкающих к Красноярску отрогах Восточного Саяна. В комплексе 14 трасс, на 5 из них установлено освещение, чтобы можно было кататься по вечерам.

43. Лестница на Торгашинский хребет — самая длинная в России. Общая длина лестницы — 1,2 км, она состоит из 1683 ступеней. Чтобы подняться наверх понадобится примерно 40 минут, а с вершины открывается панорамный вид на город, тайгу и Красноярские столбы. Перепад высот между нижней и верхней площадкой — 240 метров. Это примерно соответствует высоте 72-этажного дома.

44. Раньше на вершину хребта поднимались по обычной тропе — ещё до появления лестницы это было одно из самых популярных туристических мест в городе. Лестница соединила Торгашинский хребет и Красноярские столбы общей сетью пешеходных троп.

45. На лестнице установлены таблички с указателями — сколько ступеней пройдено и сколько осталось пройти до конца подъёма. Вечером на перилах включается подсветка.

46. Николаевская сопка со смотровой площадкой и флагштоком. Отсюда открывается вид на западную часть Красноярска, Академгородок, Академию биатлона. В 2022 году на вершине установлен стометровый флагшток с флагом России.

47. Сибирский федеральный университет — первый в России федеральный университет, крупнейший в восточной части страны. СФУ появился в 2006 году, когда объединили 4 ВУЗа Красноярска. Позже к СФУ присоединился ещё один институт и научно-исследовательский инженерный центр.

48. В попечительский совет СФУ входят представители бизнеса и промышленности, учёные, политические и общественные деятели. Председатель попечительского совета — Д. А. Медведев.

49. Университет входит в топ 20 ведущих университетов России. Только 5 университетов 20-ки находятся в регионах, остальные в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно в СФУ поступает около 9000 студентов.

50. В университете работает более 2200 педагогов и около 130 научных сотрудников.

51. Библиотечно-издательский комплекс СФУ. Библиотека образовалась на базе пяти научных библиотек Красноярска после объединения ВУЗов. В библиотеке собрано более 3 млн печатных и электронных изданий.

52. Общежития СФУ. Кампус университета — один из самых больших в России и по своему масштабу занимает 4 место в стране (после МГУ, СПбГУ и ДВФУ), а по объёму студенческого жилья — 1 место.

53. Коммунальный мост по мнению специалистов соединил не только два берега, но и две эпохи в архитектуре. Мост проектировали в духе сталинского ампира, а строили позднее, на заре эпохи модернизма.

54. Красная площадь в Красноярске раньше называлась Плац-Парадной. Здесь проходили войсковые учения расквартированных войск. Рядом с площадью были здания военного лазарета и два каменных корпуса жандармской команды, а в 1920 году на площади в братской могиле были похоронены 75 человек, погибших при столкновениях с армией Колчака в Красноярске. В 1977 году на площади установили 27-метровую стелу «Штык, вонзённый в землю», как символ окончания войн. Позже стела получила название «Памятник революционерам».

55. Органный зал.

56. Биг-Бен.

57. Красноярский Биг-Бен может играть несколько мелодий. А в 2023 году губернатор разрешил провести бой курантов и во время празднования Нового Года.

58.

59. Виноградовский мост. В Красноярске 6 транспортных мостов через Енисей.

60. Почти 70% Красноярского края занимает тайга, вокруг около 323 тысяч озёр. Сам город расположен в холмистой местности, есть смотровые площадки — с которых можно увидеть и тайгу, и Енисей, и большую часть районов Красноярска. Туристам Красноярск нравится, а некоторые даже считают именно его столицей Сибири.

Другие мои репортажи про Красноярск смотрите здесь.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Самая длинная лестница в России

На окраине Красноярска находится самая длинная лестница в России. Она ведёт на вершину Торгашинского хребта. Общая протяжённость лестницы 1,2 км, она состоит из 1683 ступеней. Подъём по ней на вершину хребта занимает примерно 40 минут, с неё открывается панорамный вид на город, тайгу и Красноярские столбы.

Хребет считается одним из самых популярных туристических мест в городе. Раньше...Читать далее... на его вершину поднимались по обычной тропе. Лестница соединила две самые известные природные достопримечательности города, Торгашинский хребет и Красноярские столбы, общей сетью пешеходных троп. На нижней и верхней точках лестницы оборудованы зоны отдыха, а вечером на перилах включается подсветка.

1. Лестницу на Торгашинский хребет открыли 1 декабря 2021 года. Она состоит из 1683 ступеней, её протяжённость — 1200 метров. До неё самой длинной лестницей в России называли Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде, она почти в 3 раза короче красноярской.

2. На лестнице установлены мотивирующие таблички для туристов с указанием, сколько ступеней пройдено и сколько осталось преодолеть до конца подъёма. Подъём на вершину занимает примерно 40 минут, а спуск — 20. Вечером на всей лестнице включается подсветка.

3. На вершине хребта оборудована зона отдыха с беседками в виде миниатюрных домиков, скамейками и знаком с количеством ступеней. Раньше на хребет поднимались по обычной тропе.

4. Перепад высот с начальной точки лестницы до конечной составляет 240 метров, это как забраться на крышу 72-этажного дома. На маршруте расположены 3 точки для отдыха.

5. Лестница соединила две природные достопримечательности Красноярска, Торгашинский хребет и Красноярские столбы. На западной части хребта, той, что ближе к городу, промаркировали более 80 туристических троп.

6. Торгашинский хребет — одно из самых популярных туристических мест в Красноярске. С его вершины можно увидеть панорамный вид на город, леса и Красноярские столбы.

7. Хребет находится на окраине города, у его подножия расположен посёлок Торгашино. Это бывшая казачья станица, в которой жила мама художника Василия Сурикова — Прасковья Фёдоровна, в девичестве Торгашина.

8. В Норильске планируют строительство следующей самой длинной лестницы в России. Она будет вести на смотровую площадку на горе Шмидта, с этой вершины впоследствие будут взлетать парапланы. Длина всего маршрута составит 5,6 километров.

Другие мои репортажи про Красноярск смотрите здесь.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

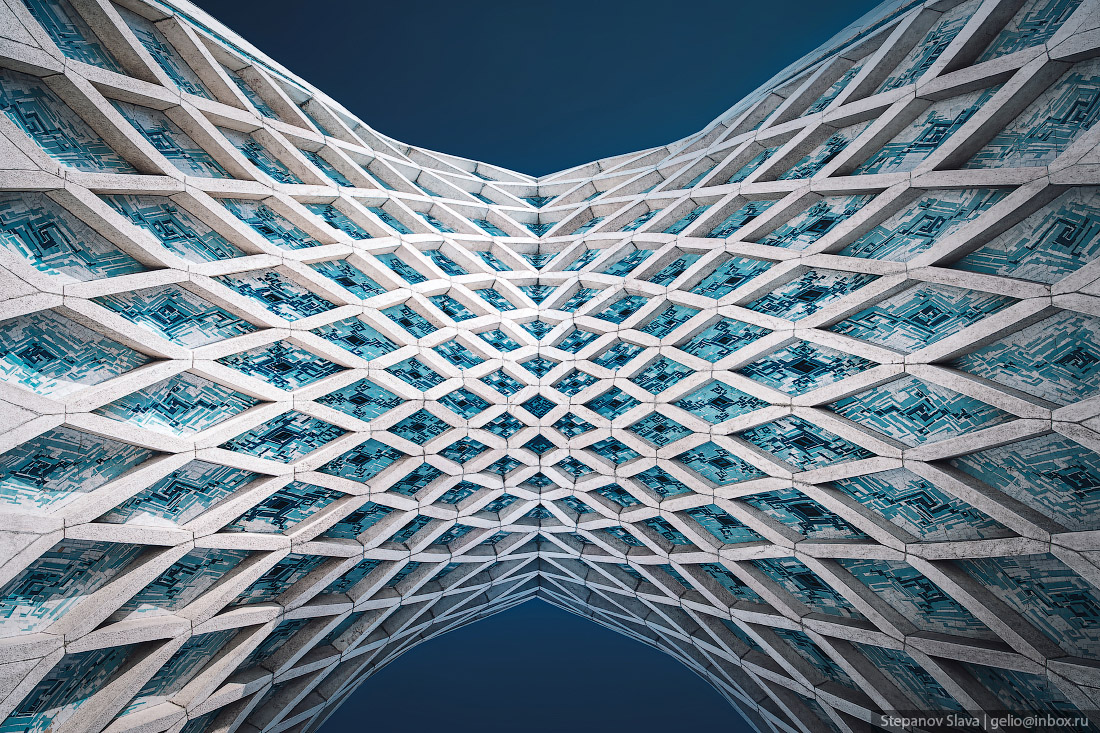

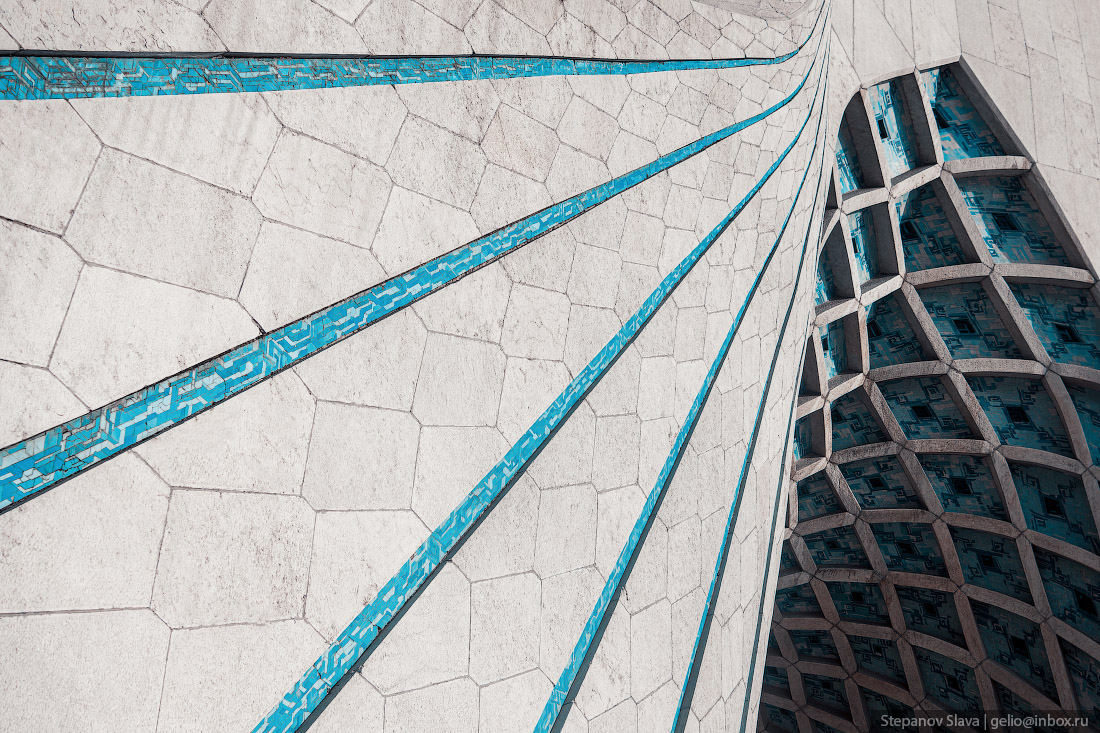

Башня Азади — символ свободы Ирана

Мраморная башня Азади (Azadi Tower) — первое, что видят туристы, когда приезжают в Тегеран. Символ столицы Ирана отражает тысячи лет национальной культуры и истории. Изначально башня из белого мрамора была символом персидских царей, но после Исламской революции 1979 года стала ассоциироваться со свободой иранского народа.

Здание до сих пор хранит историю Ирана. Она украшена персидскими...Читать далее... национальными орнаментами, а внутри расположен подземный музейный комплекс с коллекцией доисламских находок со всей страны. Вечером подсветка раскрашивает башню Свободы в цвета иранского флага.

1. Башня Азади (Azadi Tower) — главный символ столицы Ирана. Её называют «воротами в Тегеран», которые видны из иллюминатора самолёта и на пути из аэропорта в город. На языке фарси название башни означает «свобода».

2. Башня построена в 1971 году по проекту студента-архитектора Хоссейна Аманата, который победил в государственном конкурсе. Возведение символа Ирана приурочили к 2500-летию персидской государственности. Тогда она называлась «Башня памяти Шахов» и посвящалась всем персидским царям. Здание построено в эпоху, когда Иран экспортировал нефть в огромных объёмах, и поэтому отчасти символизирует развитие страны.

3. Башню переименовали после Исламской революции в 1979 году. Новый государственный строй низверг двухтысячелетнюю монархию, и строение стало называться «Азади» — в честь освобождения Ирана. После учреждения новой власти архитектор Аманат был вынужден уехать из страны и эмигрировал в Канаду.

4. Высота башни — 45 метров. Она полностью выстроена из исфаханского белого мрамора и состоит из восьми тысяч каменных блоков. По замыслу архитектора арка башни представляет собой сложенные в молитвенном жесте руки. В дизайне здания смешиваются древние персидские традиции с постисламской архитектурой.

5. Внутри башни находится культурно-археологический комплекс с экспозицией об истории нации, а на вершине есть смотровая площадка. Вечером на площади включается подсветка, а здание окрашивается в цвета национального флага.

6. В хранилищах подземного музейного комплекса содержится коллекция доисламских находок со всего Ирана, ювелирные изделия из золота и эмали и экспонаты, относящиеся к иранской революции 1970-х годов.

7. Один из главных экспонатов музея Азади — точная копия Цилиндра Кира, список побед и благих деяний персидского царя Кира Великого. Последний шах Ирана в 1960-е годы провозгласил текст цилиндра первой в истории декларацией прав человека, так как Кир Великий высказывался за отмену рабства и за свободу вероисповедания.

8. К 2018 году строение и площадь вокруг него отреставрировали. Поверхность площади украшена сложным геометрическим узором. Он похож на те, что можно увидеть в мечети Имама в центре Исфахана, одной из главных иранских мечетей.

Смотрите также:

Радужная мечеть в Ширазе

Остров Ормуз — марсианские пейзажи в Иране

Праздник Пир-Шаляр в Иранском Курдистане

Кандован — старинная деревня в Иране среди скал

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Салехард с высоты — столица Ямало-Ненецкого Автономного округа

Город уникален сразу по нескольким параметрам. С точки зрения географии — это единственный в мире город на Полярном круге. Здесь есть памятник паровозу, но нет железной дороги. Вантовый мост с одним наклонным пилоном, у которого также нет аналогов в мире. А в 2023 году одну из рек в Салехарде переименовали — это тоже исключительная ситуация.

Салехард расположен на берегу Оби, недалеко...Читать далее... от её впадения в Карское море, которое является частью Северного Ледовитого океана. До Москвы отсюда около 2000 км, а до Северного Полюса — 2600 км. Зимой температура в Салехарде иногда опускается до -50°С, а летом редко поднимается выше +20°С. С 7 июня по 7 июля здесь продолжается полярный день, а 5 месяцев идут «сумеречные ночи», когда солнце только немного опускается за горизонт.

Город основали казаки в 1595 году — изначально это была крепость, самая северная в то время. Сначала место называлось Обдорская крепость, затем она стала заставой, превратилась в посёлок Обдорск, а в 1933 году поменялось и название — так появился Салехард, «город на мысе». Сейчас в Салехарде живёт почти 50 тысяч человек. Это столица ЯНАО, хотя в округе есть города, в которых население вдвое больше.

1. Стела «66 параллель» — символ расположения Салехарда на Полярном круге. Первый монумент построили в 1980 году, но в 2003 году перенесли — оказалось, что он установлен не совсем точно. В итоге новую стелу построили на шоссе «Аэропорт — Салехард» (улица Броднева). Это место тоже не на 100% совпадает с географической линией — памятник находится на широте 66°33′3″, а Полярный круг — на 66°33′44′′.

2. Салехард расположен на мысе, на берегу Оби. До города река идёт почти точно на север, а после Салехарда резко поворачивает на восток, несколько раз пересекает Северный Полярный круг и вливается в Обскую губу, которая выходит в Карское море и Северный Ледовитый океан.

3. Река Преображенка — бывшая Шайтанка. Та самая река, которую переименовали в 2023 году. Дело в том, что на берегу построили кафедральный комплекс, недалеко соборная мечеть города — поэтому реке решили дать новое имя. В городе провели голосование. Большая часть жителей была против переименования, но 18 марта 2023 года Шайтанка всё же стала Преображенкой.

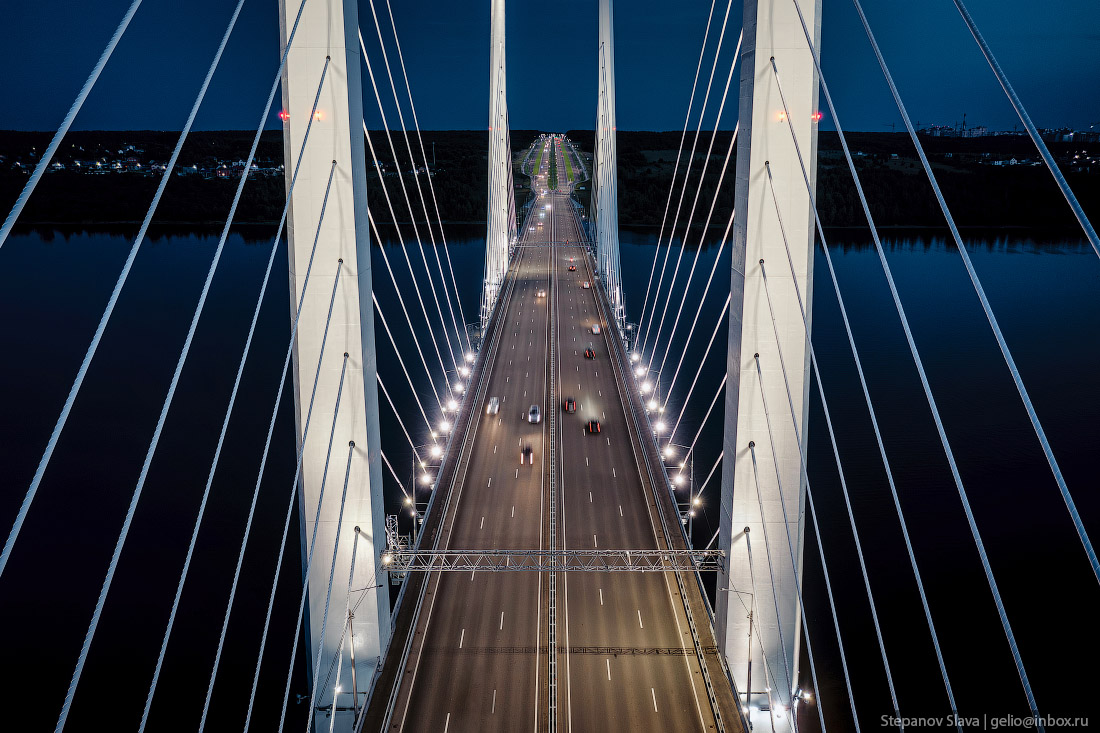

4. Вантовый мост «Факел» в Салехарде — необычное архитектурное сооружение. Единственный пилон моста выполнен с сильным наклоном — 15°. «Факел» — это въездные ворота в город, которые прибывают из аэропорта Салехарда.

5. В верхней части моста «Факел» работает ресторан «Panorama» — отсюда открывается хороший вид на город. Ресторан трёхэтажный — на первом расположена кухня, на втором банкетный зал, на третьем — караоке. Для подъёма в ресторан на пилоне есть лифты со стеклянными обзорными кабинами.

6. Длина моста — 169,5 метра, высота — 100 метров. В верхней части пилона находится символическое изображение пылающего газового факела — конус в золотой решётке. Благодаря ему мост получил своё название.

7. Проект моста «Факел» занял третье место на международном фестивале «Зодчество 2005». В мире нет аналогов этому мосту в виде гигантского факела.

8. Центр Салехарда.

9. Улица Свердлова в Салехарде. До 1929 называлась улицей Троцкого.

10. Администрация Салехарда.

11. Улица Чубынина. Это учёный, который всю жизнь исследовал агрономию и метеорологию на Крайнем Севере. Именно он доказал, что в Заполярье можно выращивать овощи, благодаря ему в городе организовали сельскохозяйственный комбинат с овощным хозяйством и молочной фермой.

12. Муралы на домах в Салехарде. На одном нарисован атомный ледокол «Ямал», который совершил более 40 рейсов на Северный полюс. На другом — путешественник, покоряющий ямальские просторы. На третьем — мамонт среди глыб льда.

Муралы в Салехарде начали появляться в 2012 году и с каждым годом их становится больше. Сейчас в городе более 30 объектов с такими украшениями.

13. В городе действует екатеринбургское время, разница с Москвой составляет +2 часа.

14. Администрация Салехарда. Из-за конусов на здании некоторые местные жители называют его «горой гоблинов».

15. Светодиодный интерактивный термометр в Салехарде. Шкала показывает температуру от -50 С° до + 40 С°. На изготовление ушло 26 тысяч светодиодов, корпуса деталей сделаны из алюминия. Высота термометра больше 22 метров, ширина — 3м, а вес — около 600 кг.

16. Историческая часть города. Именно здесь находился посёлок Обдорск.

17. Обдорский острог — восстановленная крепость. Изначально острог был нужен, чтобы контролировать передвижение товаров на пути в крупнейший, по тем временам, центр ярмарочной торговли за Полярным кругом — Мангазею. Но со временем крепость стала не нужна, военный гарнизон расформировали, а обветшалые стены и башни снесли.

18. Обдорский острог начали заново отстраивать в 1992 году — в точности по историческим документам. Это уникальный историко-архитектурный комплекс древнерусского деревянного зодчества — в нём сохранили облик форпоста Российского государства 1500-х годов.

19. Храм в честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» в Салехарде. Это деревянная церковь с отдельно стоящей шатровой колокольней, которую построили в 2007 году в музее «Обдорский острог». Раньше на этом месте тоже был храм — скорее всего, его возводили одновременно с острогом.

20. Никольская башня — главная в Обдорском остроге. Раньше все проезжие крепостные башни освящались в честь святых или в память о церковных преданиях.

21. Городской парк Салехарда — одно из немногих мест в городе с высокими деревьями. Лиственницы и ели такой высоты нетипичны для северных широт.

22. Когда-то на месте парка была большая яма для мусора — «Грязный лог». Затем яму засыпали, место облагородили , высадили деревья.

23. Городской парк.

24. Храм святых апостолов Петра и Павла в Салехарде построили в 1893 году — это старейшая церковь в регионе. Храм построили из кирпича, потому что доставить сюда дерево в то время было дороже, чем изготовить кирпич на месте. В 1930-х из храма сделали общежитие, затем овощехранилище. В 1990-х церковь вернули верующим.

25. Епархиальное управление.

26.

27. Собор Преображения Господня — самый большой храм Арктики.

28. Это одно из самых масштабных сооружений на Ямале — по высоте почти как двадцатиэтажный дом.

29. В центре соборной площади установлена пятиметровая бронзовая фигура Архангела Михаила. Ангел с нимбом и крыльями за спиной облачён в античные доспехи, держит в руках меч и православный крест.

30. Архитектура храма выполнена в форме круга с пятью куполами. Украшения нижнего храма сделаны из массива дуба в древнерусском стиле. Верхний храм оформлен известными византийскими прототипами, наполненными христианской символикой.

31. Самый большой храм Арктики сможет вместить в себя около 800 прихожан.

32. Из-за вечной мерзлоты при строительстве использовали буронабивные сваи с заглублением до 32 метров.

33. Панорама Салехарда с высоты.

34. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Перед зданием установили фонтан «Земля» в виде трёх ангелов со стеклянными крыльями. Ангелы держат хрустальный шар, который символизирует нашу планету.

35. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

36. Северное сияние в Салехарде — довольно частое явление, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Его можно увидеть и летом, и осенью, и зимой. Однако любоваться сиянием лучше за несколько километров от города — там, где нет искусственных источников освещения.

37. Вантовый мост «Факел».

38. Один из муралов изображает легендарные ямальские консервы — «Ряпушка», «Печень налима», «Сырок в желе». Мурал выполнен на резервуаре «Салехардэнерго».

39. Стрит-арт «Медведь» — в шарфе и шапке с северным орнаментом.

40. Строящийся микрорайон Обдорский.

41. Мемориал «501-я стройка». Паровоз-памятник Эм 711-26 посвящён строителям участка полярной железнодорожной магистрали. Дорогу строили более 80 тысяч человек, в основном заключённые. Железнодорожные пути так и не были проложены.

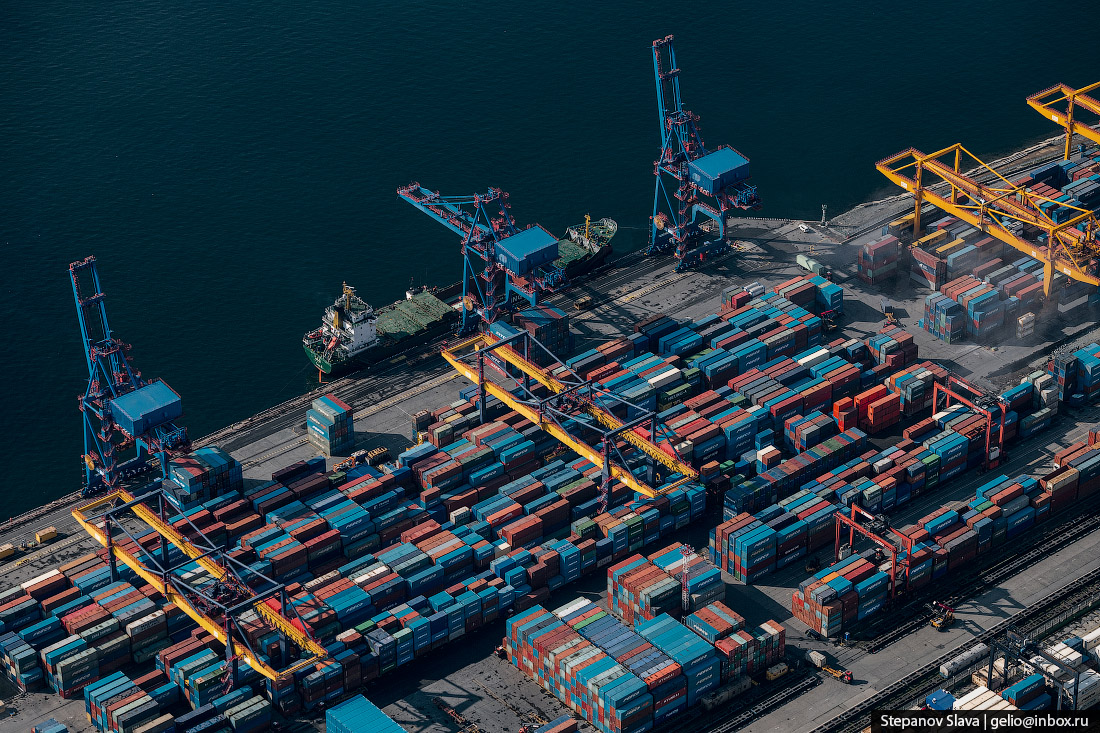

42. Салехардский порт — жизненно необходимое предприятие для Ямала. По воде перевозят нефтепродукты и уголь, доставляют трубы для обустройства газовых месторождений, а также завозят продукты, медикаменты и топливо в отдалённые населённые пункты.

43. Важную роль в работе порта играют плавучие краны. С их помощью можно разгружать суда в любом населённом пункте ЯНАО, даже если там нет оборудованного причала.

44.

45. Симметричный ансамбль в конце улицы Чубынина. Здесь хорошо заметна особенность всех домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, — высокий первый этаж.

Из-за тепла от квартир и коммуникаций верхний слой грунта может оттаять, а фундамент — осесть, поэтому все капитальные здания здесь строят на сваях. Так между землёй и постройкой остаётся пространство для естественной вентиляции. На последнем этапе строительства его просто закрывают по периметру.

46. Улица Республики. В 1918 году эта улица символично образовалась из Туземной и Царской.

47. Центр национальных культур Салехарда существует уже более 95 лет. Много этнических коллективов, которые иногда участвуют самобытные фестивали.

48. Улица Матросова.

49. Новая детская площадка.

50. Офис ТПП «Ямалнефтегаз» компании «Лукойл». Предприятие обрабатывает несколько газовых месторождений.

51. Плотный снежный покров в Салехарде лежит до 200 дней в году. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет −5,7°C, а в особенно суровые зимы столбик термометра может опускаться ниже –50°C.

52. Мост «Факел».

53. Собор Преображения Господня.

54. Ямальский многопрофильный колледж. Многопрофильный — потому что занимается подготовкой специалистов более чем по сорока направлениям.

55. У туристов в Салехарде есть уникальная возможность — пересечь линию Северного Полюса. Если гулять с экскурсией, то можно и сертификат об этом получить.

56. Администрация ЯНАО.

57. Салехард известен как город на Полярном круге. Жители несколько веков даже не знали об уникальном расположении этого места, но сейчас это стало одной из главных достопримечательностей города — наравне с уникальным вантовым мостом и восстановленной древней крепостью и самым большим в Арктике собором.

Смотрите также: Салехард с высоты — город на полярном круге

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

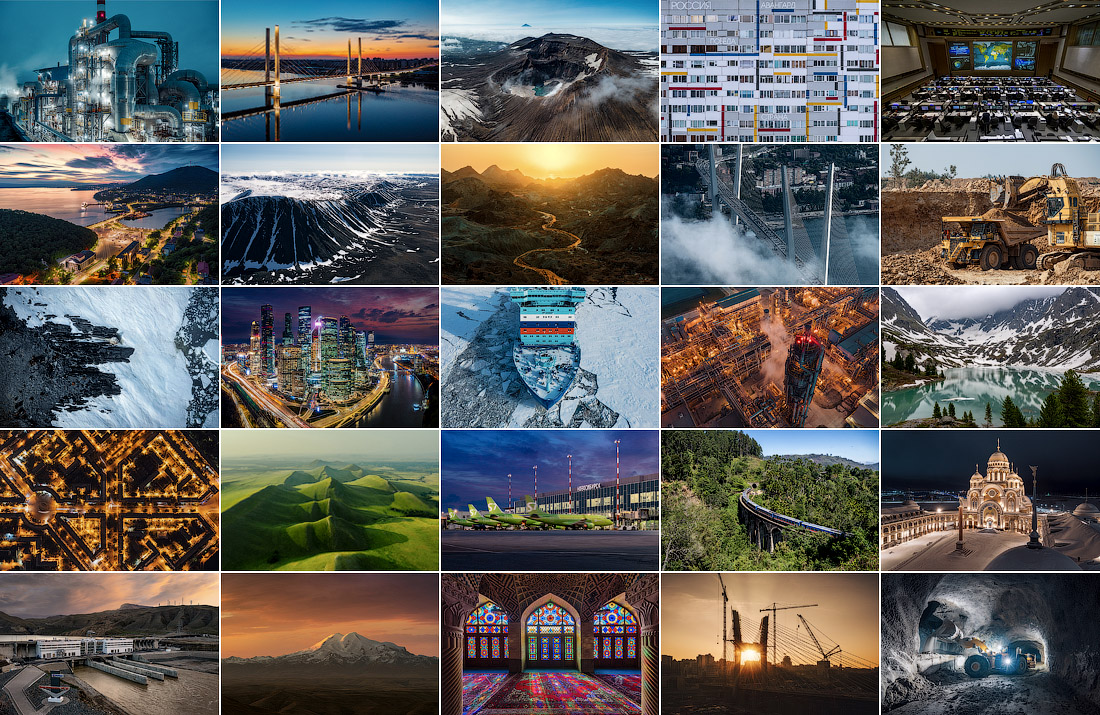

Мои фотографии за 2023 год

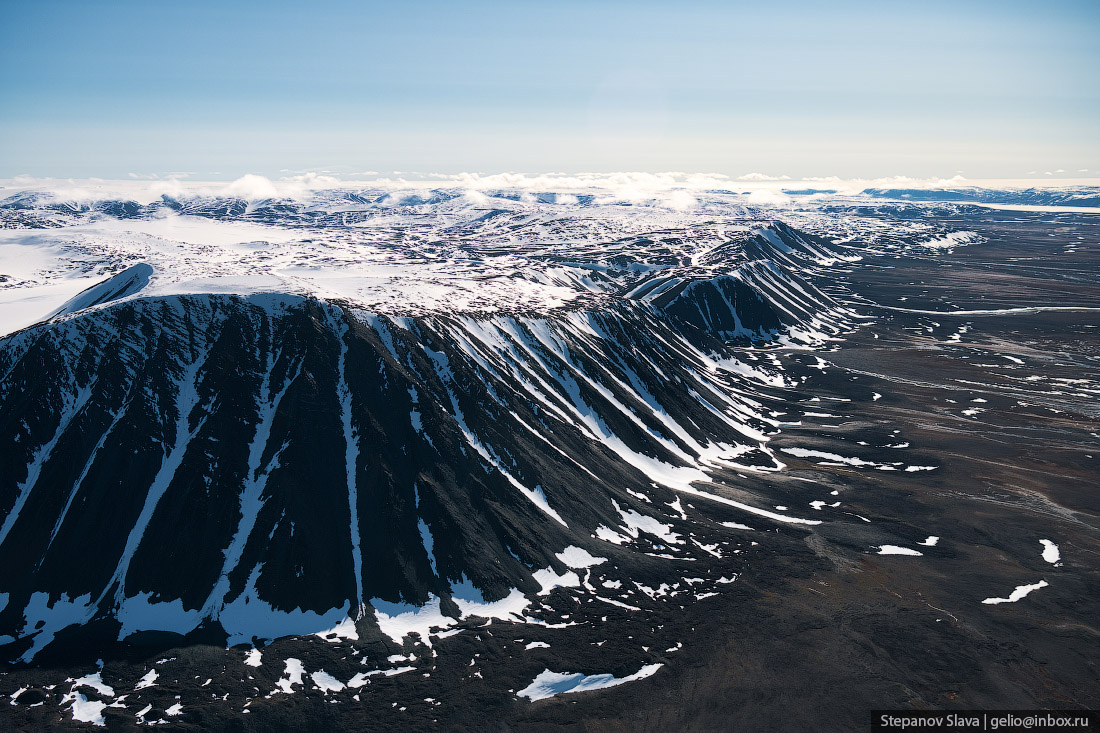

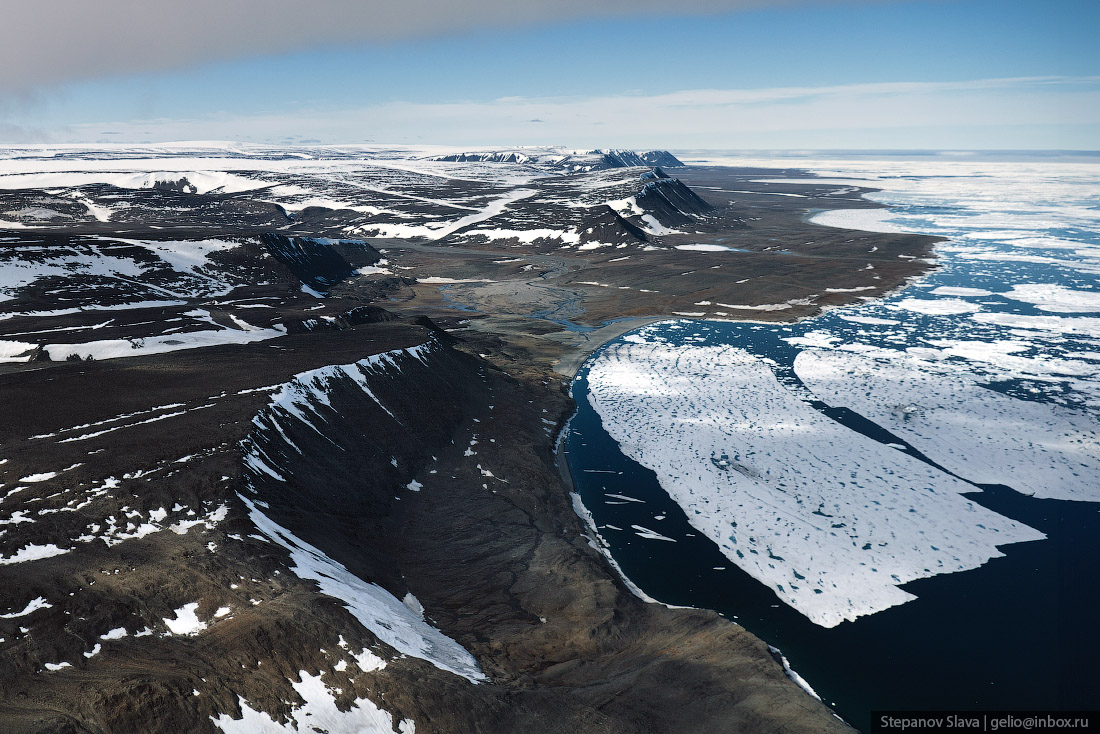

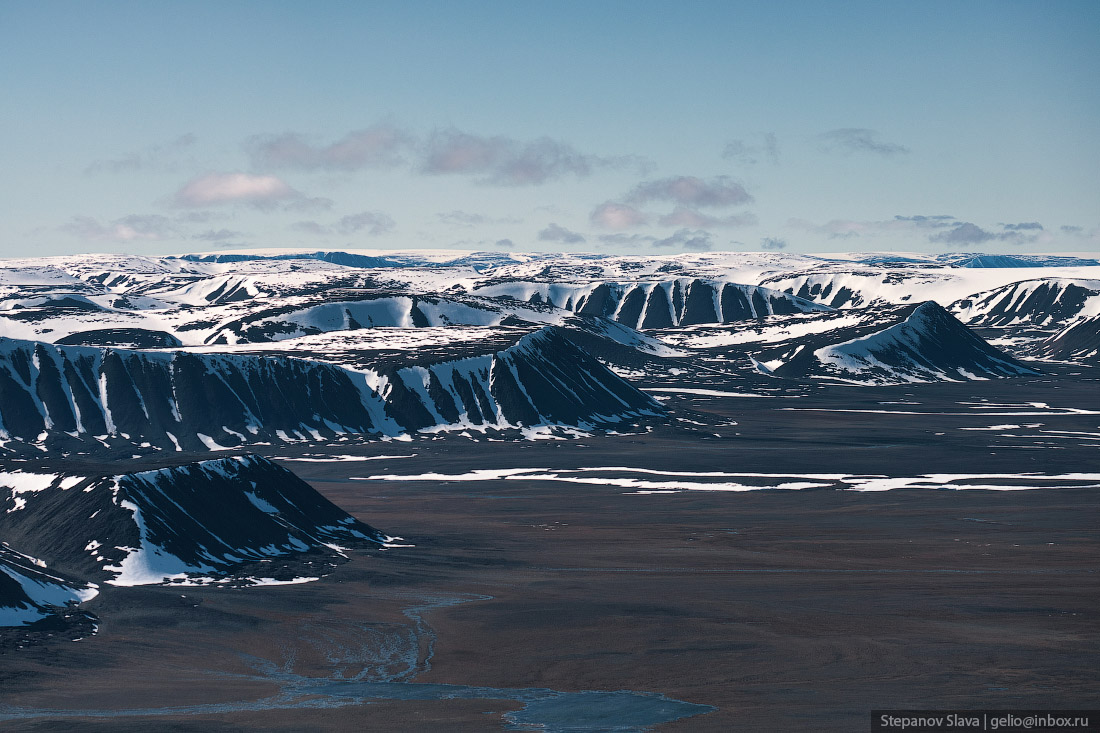

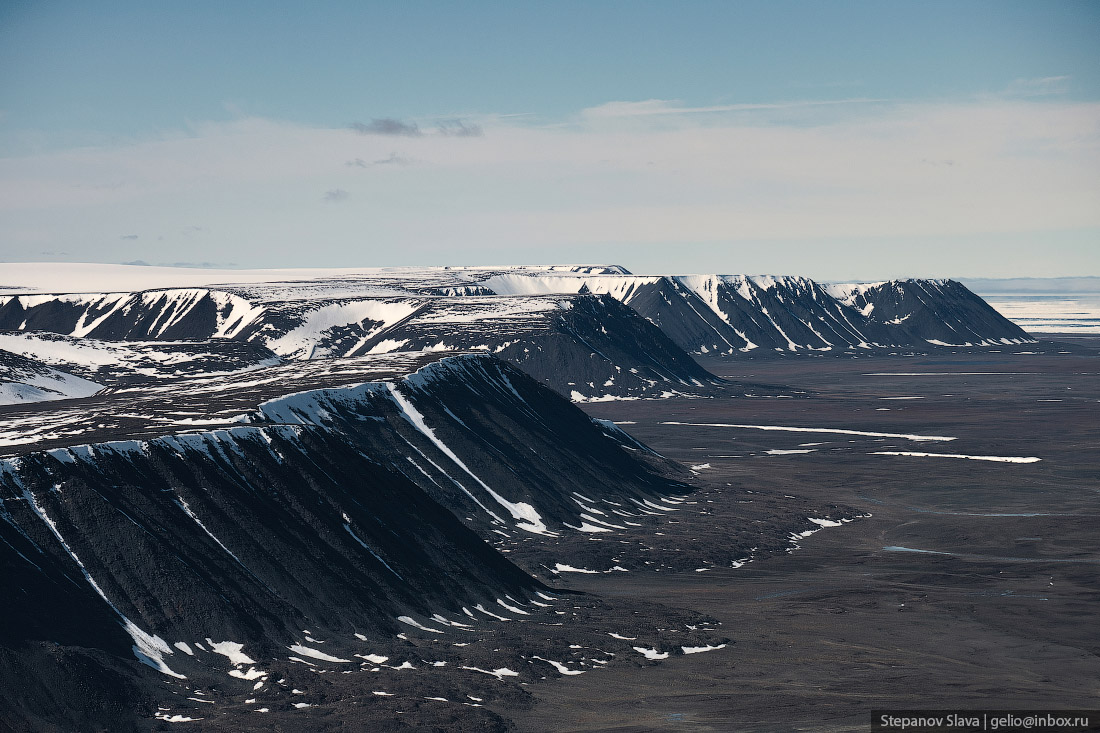

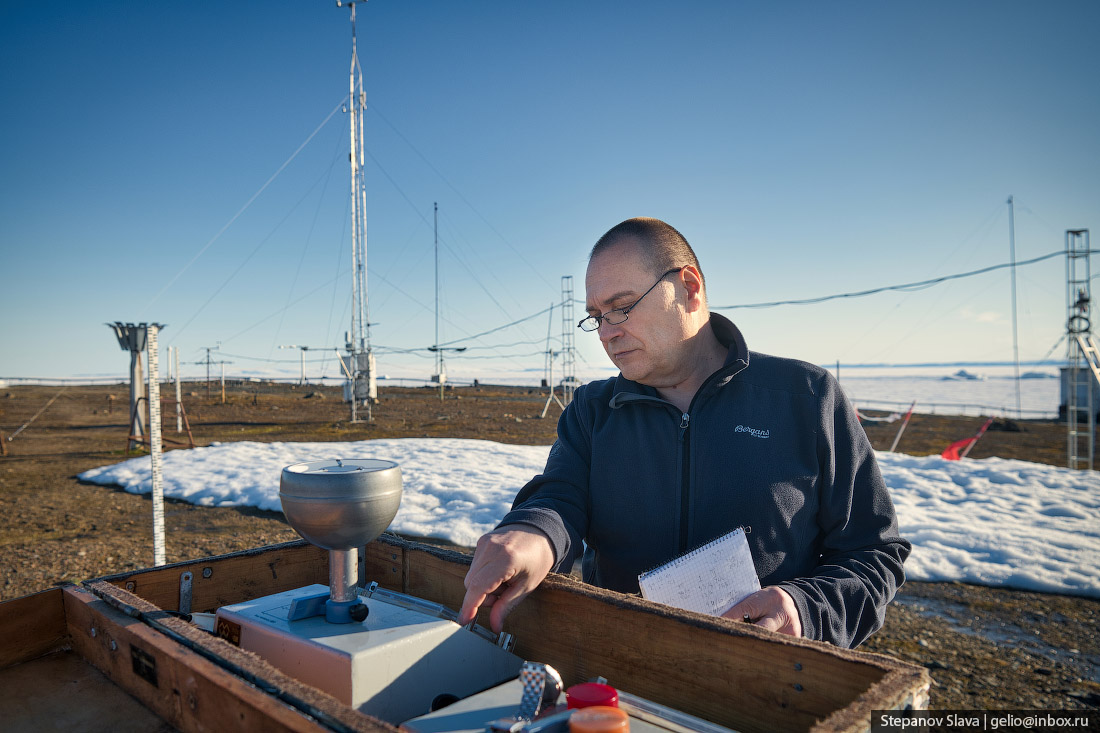

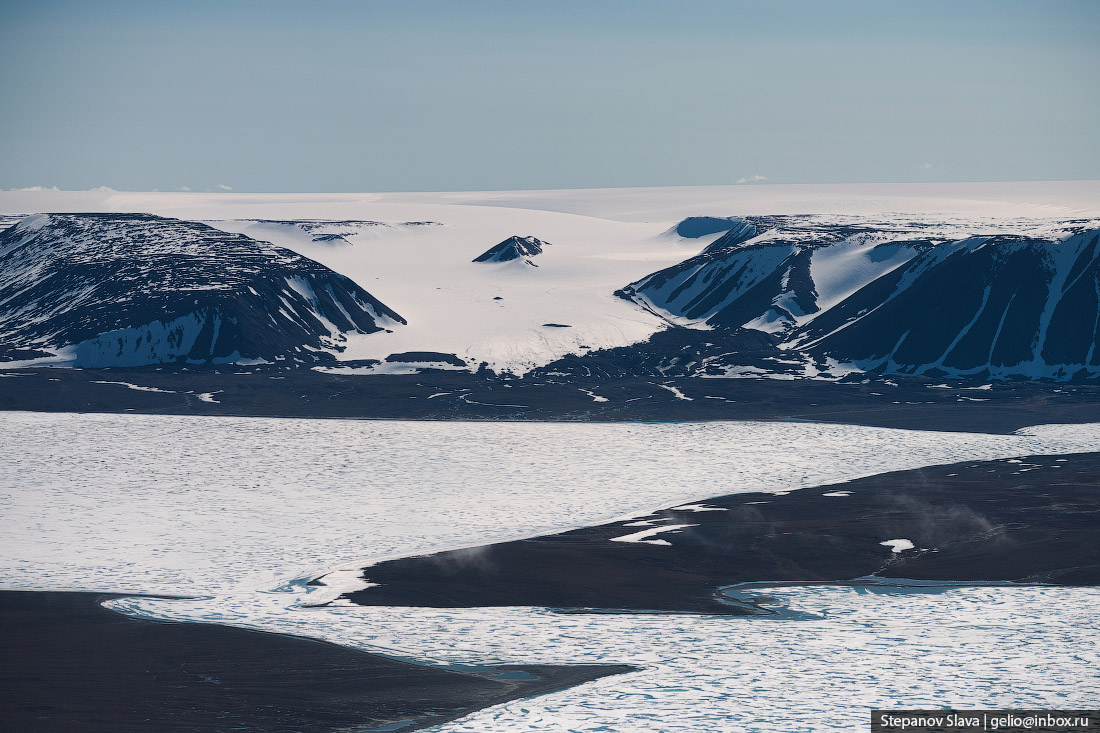

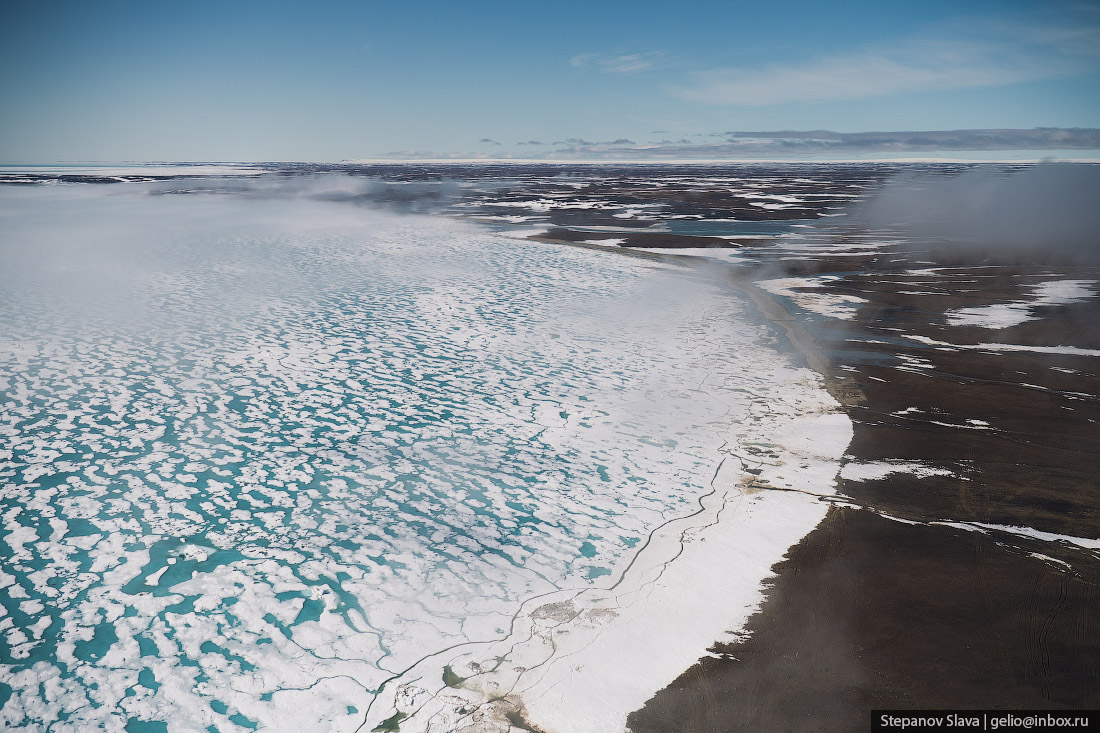

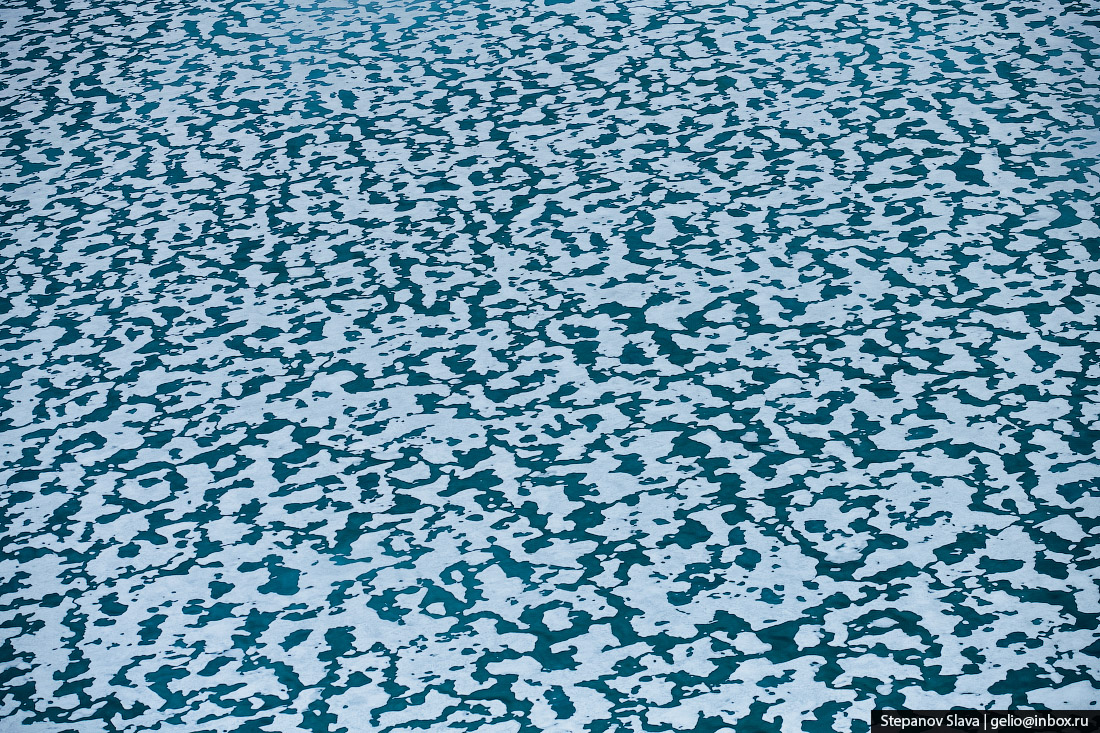

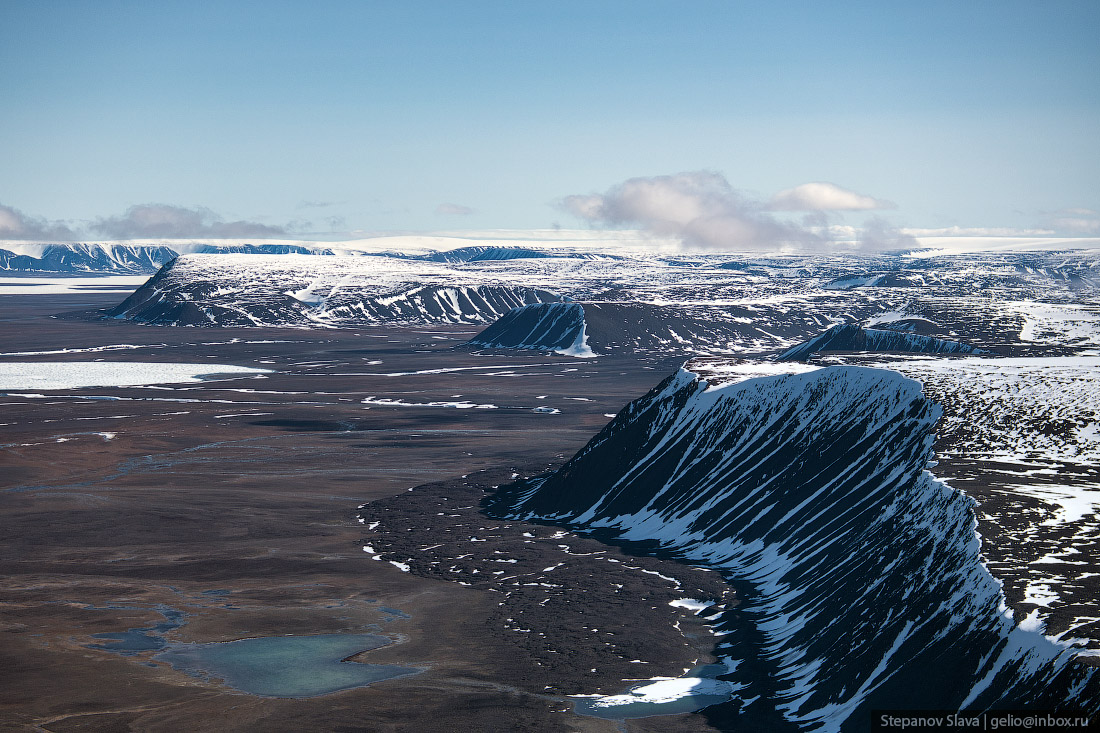

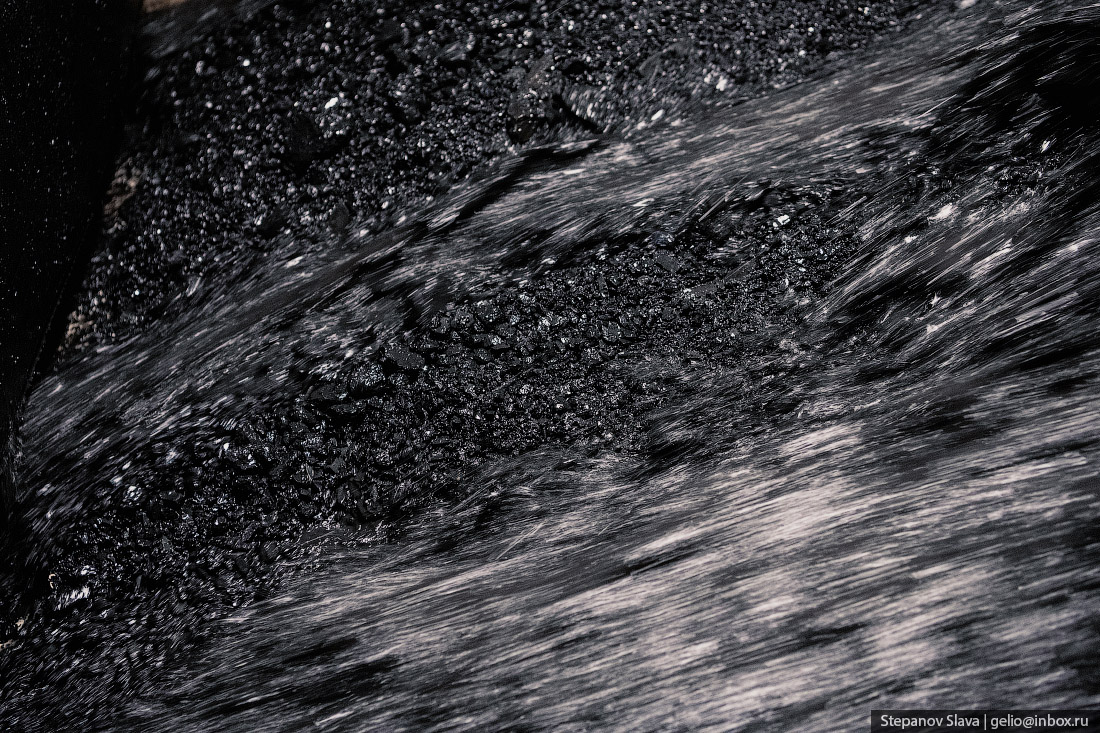

В этом году почти все фоторепортажи — из разных уголков России. Мыс Челюскин — самая северная точка Азии, Северная Земля — последний крупный участок суши, который нанесли на карту. На снимках с Дальнего Востока — вулканы Камчатки и Владивосток. Много интересных мест с природой: Мультинские озёра в горах Алтая, Долгие горы рядом с Оренбургом, плато Путорана с его тысячами озёр и водопадов....Читать далее... Опубликовал классические фоторепортажи с высотными видами — о Магнитогорске, Череповце, Салехарде, Красноярске, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Братске и других городах.

Из промышленности: снимал на производственных объектах ФосАгро в разных городах, Тверской вагоностроительный завод, Чаяндинское газовое месторождение в Якутии и завод НЗКХ, который производит топливо для АЭС. Из энергетики — крупнейшая в Сибири солнечная электростанция, разные ТЭЦ на Урале и в Поволжье и Мутновская геотермальная электростанция. Кроме того, опубликовал фоторепортажи о новом терминале аэропорта Толмачёво в Новосибирске и про работу атомных ледоколов в Карском море.

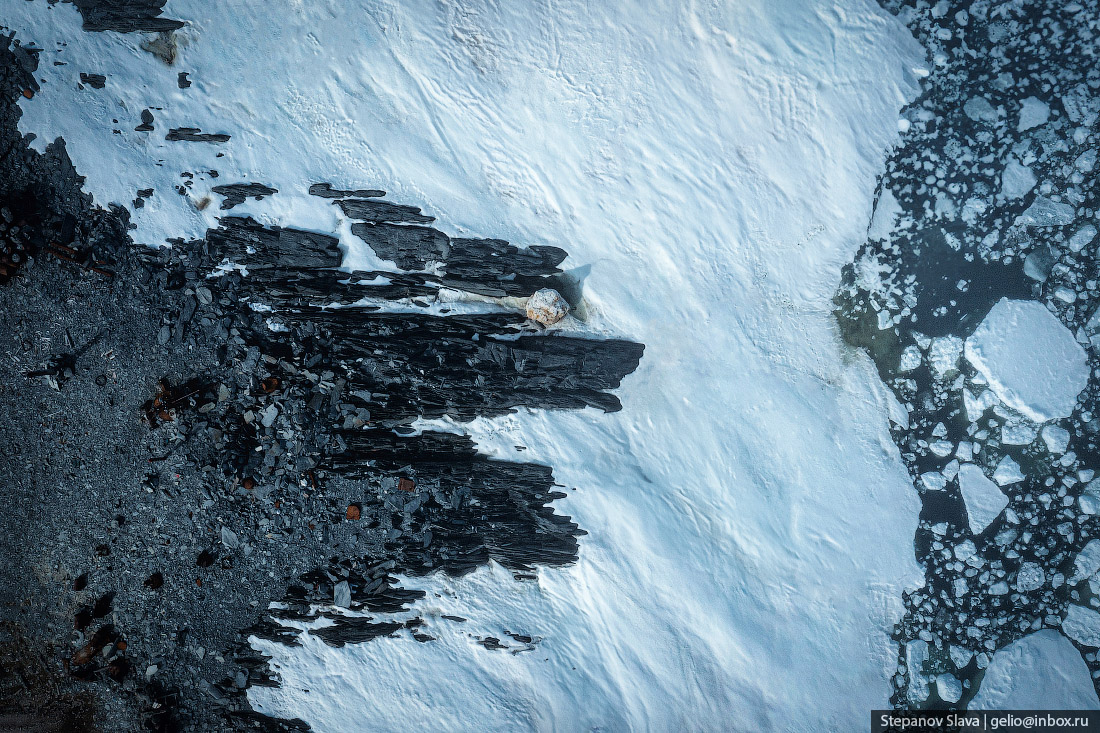

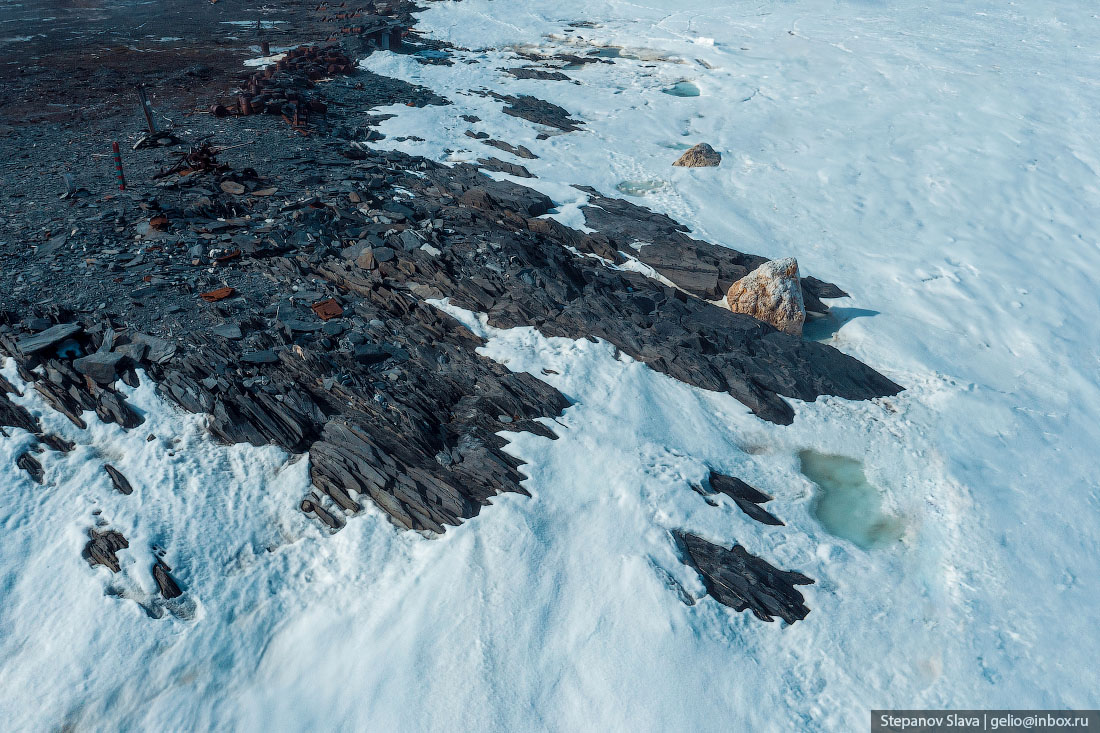

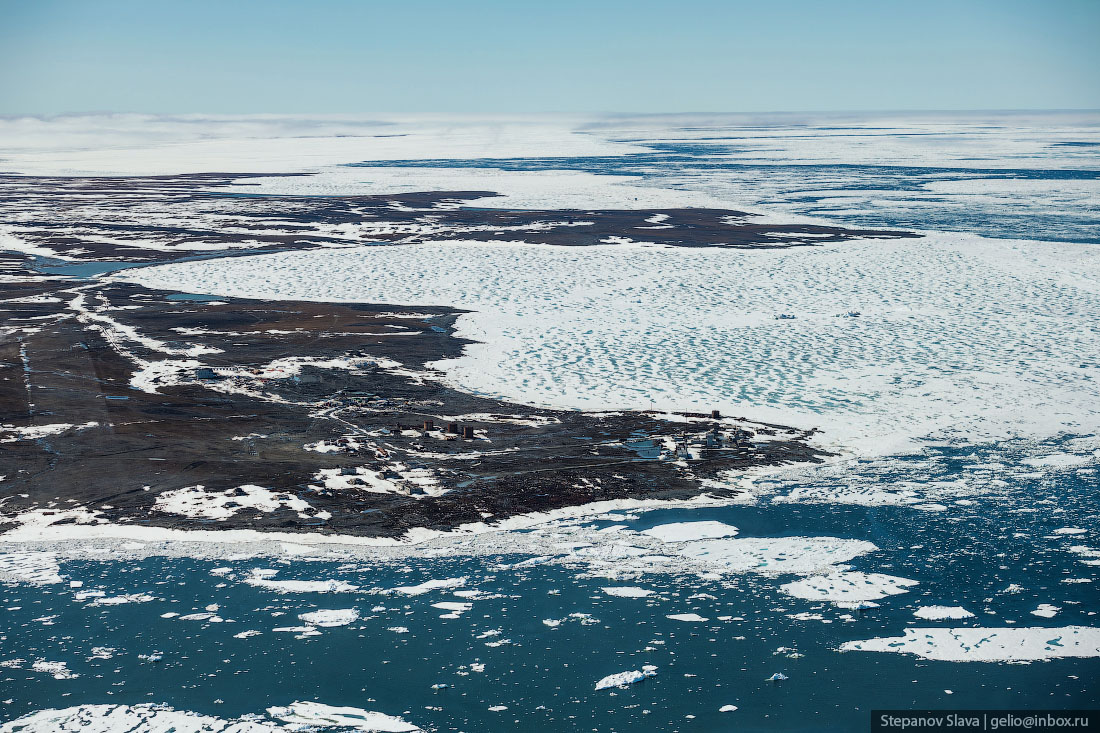

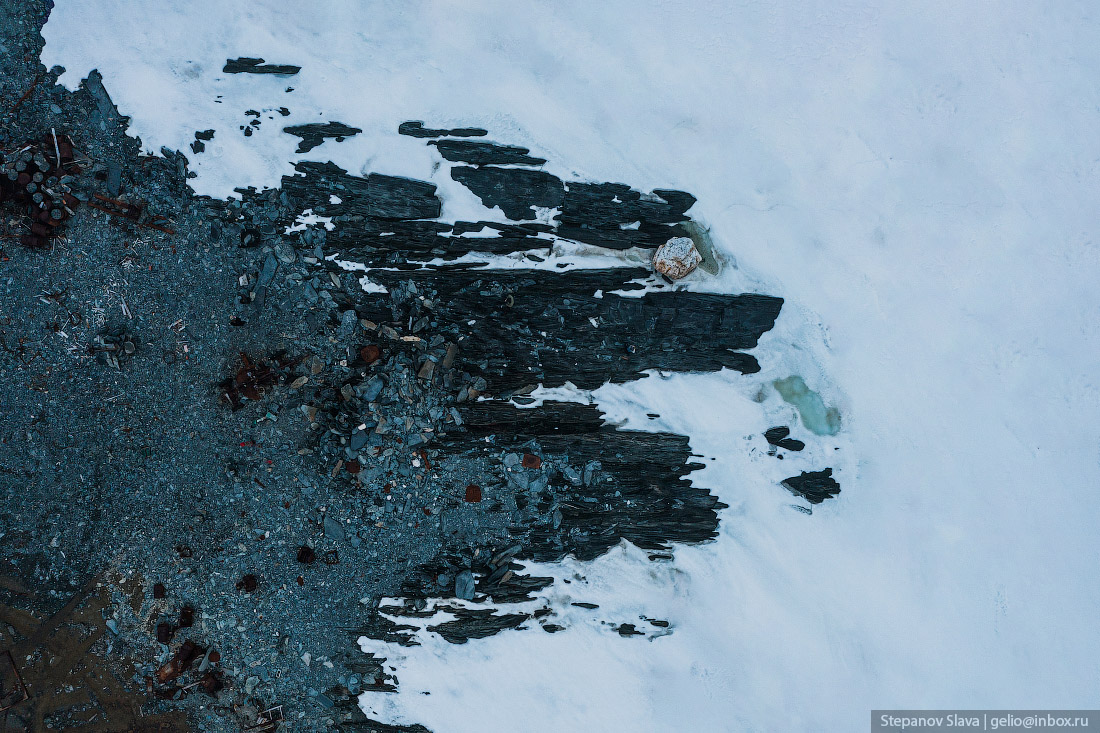

1. Атомные ледоколы — новые покорители Арктики.

https://gelio.livejournal.com/283461.html

2. Горелый — действующий вулкан на юге Камчатки.

3. Магнитогорск — столица чёрной металлургии России.

https://gelio.livejournal.com/288160.html

4. Озеро Куйгук на Алтае.

5. Москва-Сити.

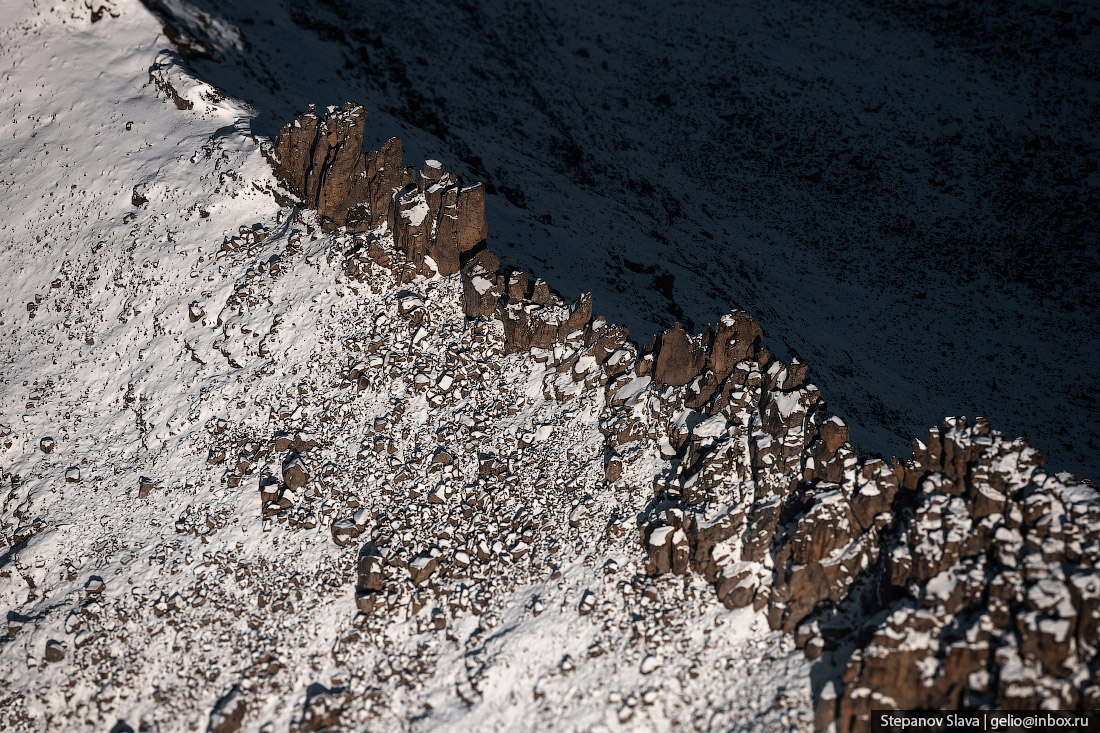

6. Мыс Челюскин — самая северная точка Евразии.

https://gelio.livejournal.com/286920.html

7. Череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро».

8. Плато Путорана — край бесчисленных рек, озёр и водопадов.

https://gelio.livejournal.com/287879.html

9. Владивосток — столица Дальнего Востока.

https://gelio.livejournal.com/286053.html

10. Остров Ормуз — марсианские пейзажи в Иране.

https://gelio.livejournal.com/284989.html

11. Центр управления полётами.

12. Долгие горы — самый южный хребет Урала.

https://gelio.livejournal.com/289131.html

13. Череповец.

https://gelio.livejournal.com/288950.html

14. Внутри градирни Саранской ТЭЦ-2.

15. Аэропорт Толмачёво в Новосибирске.

https://gelio.livejournal.com/285867.html

16. Замена лампочки на вершине русловой ЛЭП.

17. Девятиарочный мост на Шри-Ланке.

18. Новый Уренгой — газовая столица России с высоты.

https://gelio.livejournal.com/283838.html

19. Красногорские МГЭС на Кубани.

https://gelio.livejournal.com/284732.html

20. Кировский рудник группы «ФосАгро».

21. Эльбрус — самая высокая гора России и Европы.

https://gelio.livejournal.com/289535.html

22. НЗХК – производство ядерного топлива для АЭС.

23. Нижнетуринская ГРЭС в Свердловской области.

24. Радужная мечеть в Ширазе.

https://gelio.livejournal.com/283191.html

25. Овцебыки на полуострове Таймыр.

26. Усть-Коксинская СЭС – крупнейшая солнечная электростанция Сибири.

https://gelio.livejournal.com/287014.html

27. Оренбург — город на границе Европы и Азии.

https://gelio.livejournal.com/287564.html

28. В сентябре 2023 года я совершил свой 1000-ый авиаперелёт.

29. Северная Земля — последнее крупное географическое открытие на Земле.

https://gelio.livejournal.com/288670.html

30. Салехард – город на полярном круге.

31. Праздник Пир-Шаляр в Иранском Курдистане.

https://gelio.livejournal.com/281611.html

32. Скалы Безымянной бухты на Камчатке.

33. Тверской вагоностроительный завод.

34. Установка опоры ЛЭП.

35. Балаковский филиал АО «Апатит».

36. Петропавловск-Камчатский.

https://gelio.livejournal.com/289694.html

37. Строительство четвёртого моста в Новосибирске.

https://gelio.livejournal.com/286604.html

38. Шерегеш — главный горнолыжный курорт Сибири.

https://gelio.livejournal.com/282825.html

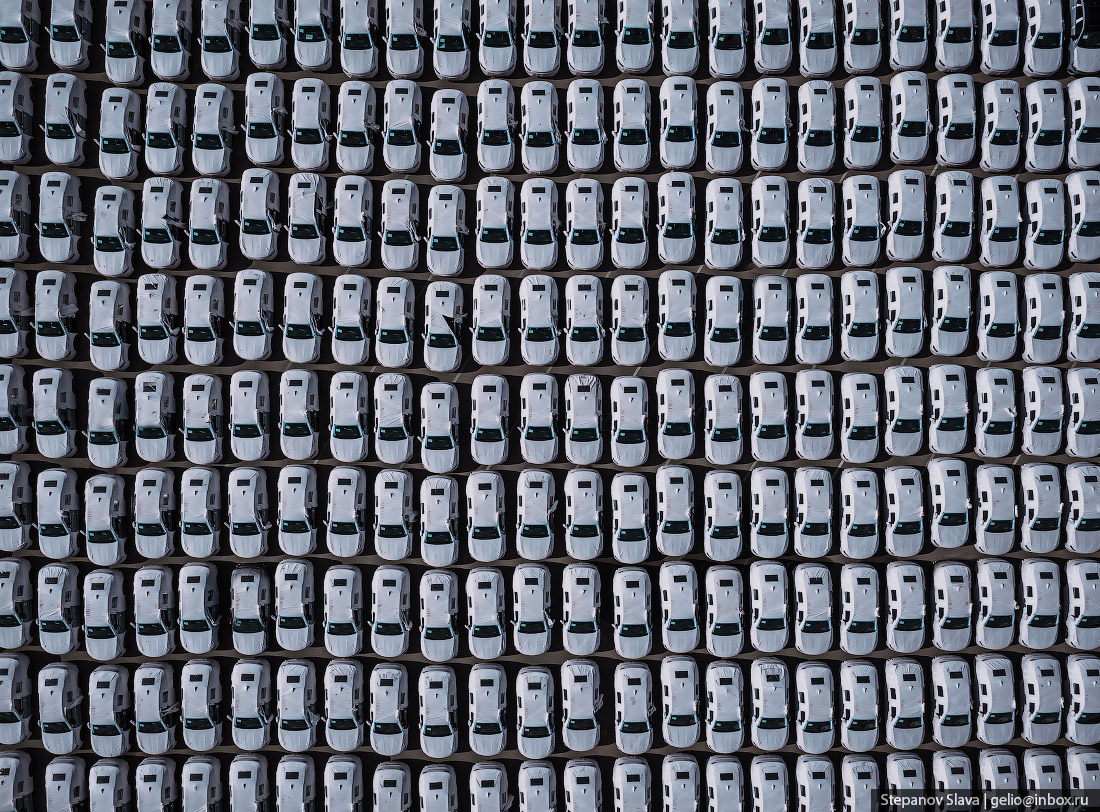

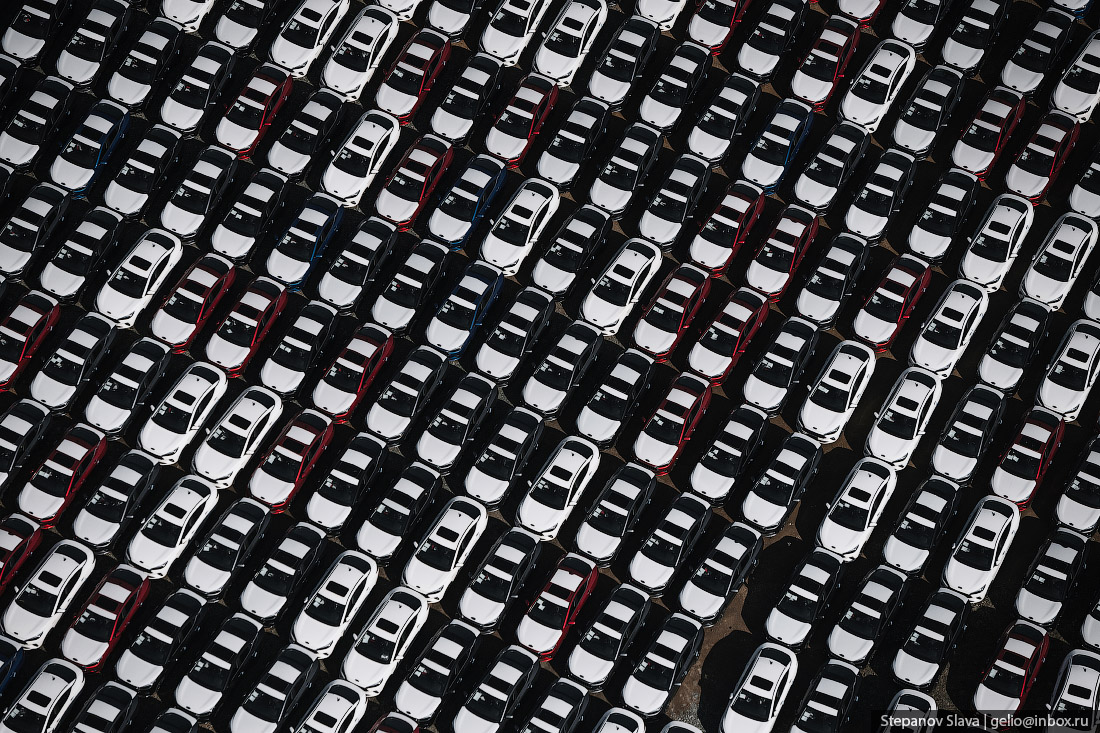

39. Ввозимые новые китайские автомобили.

40. Вертолёты во Владивостоке.

https://gelio.livejournal.com/286446.html

41. Российское посольство в Иране – место проведения Тегеранской конференции 1943 года. Первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» — лидеров трёх стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания).

42. Зимний Красноярск.

43. Добыча золота в Якутии.

44. Волховский филиал АО «Апатит».

45. Персеполь — древняя столица Персидской империи.

46. День города в Новосибирске.

47. Мутновский вулкан на Камчатке.

48. Чаяндинское месторождение - ресурсная база для газопровода «Сила Сибири».

49. Кандован — старинная деревня в Иране среди скал.

https://gelio.livejournal.com/290023.html

50. Братск — промышленный центр Восточной Сибири.

https://gelio.livejournal.com/290171.html

51. Памятники Пушкину в Твери.

52. Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России.

https://gelio.livejournal.com/287476.html

53. Широковская ГЭС в Пермском крае.

54. Жилой комплекс на Новоданиловской набережной в Москве.

55.

56.

C наступающим 2024 годом!

Аналогичные итоговые посты за предыдущие года собраны здесь: https://gelio.livejournal.com/tag/gelio

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Братск — промышленный центр Восточной Сибири

Город находится в Восточной Сибири, в 4000 км от Москвы и в 450 км от Иркутска, областного центра. Братск расположен на берегу Ангары — той самой единственной реки, которая вытекает из Байкала. Современный Братск возник в 1955 году, в связи со строительством ГЭС — до этого здесь была крепость, которую построили в 1631 году казаки для сбора ясака — налога с местного населения. Сейчас в городе...Читать далее... проживает более 220 тысяч человек.

У Братска есть несколько рекордов. Алюминиевый завод БРаЗ первым в мире выпустил 1 млн тонн алюминия в год. Братское водохранилище на момент наполнения было самым большим в мире. Братская ГЭС до сих пор занимает первое место по среднегодовой выработке электроэнергии. Даже рынок здесь строили по уникальному проекту. А на ГЭС приезжали смотреть сотни иностранных делегаций и тысячи туристов.

Раньше Братск входил в число 15 самых загрязнённых городов России. Здесь работают предприятия химической промышленности, металлургия — а значит, есть и выбросы вредных веществ. Но в последнее время работает федеральная программа по снижению уровня выбросов — и сейчас Братск исключили из числа городов с самой вредной атмосферой. Сегодня Братск — крупнейший центр лесной и алюминиевой промышленности.

1. История появления современного Братска тесно связана со строительством ГЭС. Решение о возведении Братской ГЭС приняли в 1954 году, а в 1955 стройку объявили всесоюзной. Уже через 2 года впервые перекрыли Ангару.

2. «Старый» Братск оказался в зоне затопления — город заново отстроили в стороне, немного севернее первого посёлка. Всего из зоны затопления перенесли 119 населённых пунктов. А в 1955 году Братск официально стал городом.

3. Основателями «старого» Братска были казаки. Первая крепость, Братский острог, появилась в этих местах в 1631 году. Крепость назвали не в честь братских народов или любви — изначально территорию населяли буряты, которых в XVII веке называли «браты» или «братские люди». Поэтому и острог, который здесь построили для сбора ясака с бурят, назвали Братск. Эта крепость была ключевой точкой в покорении Забайкалья — Братск стал сторожевым постом и пунктом снаряжения экспедиций. В то время на Ангаре было много островов, на который местные жители охотились, собирали ягоды и грибы, выращивали пшеницу.

4. В 1961 году началось наполнение водохранилища. Это огромный искусственный водоём — максимальная глубина достигает 150 м. После строительства плотины рекам потребовалось около 6 лет, чтобы заполнить его водой. Для сравнения — максимальная глубина Куйбышевского водохранилища 41 м, а Рыбинского — 30 м.

5.

6. Собор Рождества Христова в Братске. В 1992 году на этом месте планировали построить восьмиэтажный бизнес-центр с гостиницей. Выкопали котлован, установили сваи, но на этом строительство остановилось. В 2001 году площадку передали православному приходу, а в 2015 году в новом храме впервые раздался колокольный звон.

7. Собор расположен на перекрёстке улиц Мира и Кирова. Улицу Кирова иногда называют «Братский Бродвей».

8. Братский драматический театр открылся в 1986 году. Первые 10 лет он размещался в посёлке Падун. В 2003 году для драмтеатра специально отреставрировали здание в центре города — раньше здесь был кинотеатр. В 2016 году Братский драмтеатр впервые организовал фестиваль «У Братского моря». Мероприятие стало ежегодным — сейчас сюда приезжают труппы из Москвы, Томска, Новосибирска, Кемерова, Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Черемхово.

9. Площадь Ленина расположена в центре Братска. С неё начинаются «Братский Арбат», Советская улица с широким бульваром. Рядом — сквер «Ангарские каскады».

10. Администрация города Братск. Памятник Ленину рядом с администрацией установили в 1987 году. После начала перестройки стало не до возведения новых памятников, но 1987 год был особенным — 70 лет Октябрьской революции. В этот год памятники Ленину устанавливали сразу в нескольких городах СССР и даже за пределами страны — например, в Индии.

11. Проспект Ленина — главная улица Братска.

12. Советская улица получила название в 1984 году, одновременно с Депутатской. Обе улицы расходятся от администрации, которая раньше называлась Совет народных депутатов, а до этого Совет депутатов трудящихся. В итоге одна из улиц стала Советской, а другая — Депутатской. Улиц Народной и Трудящихся в Братске нет.

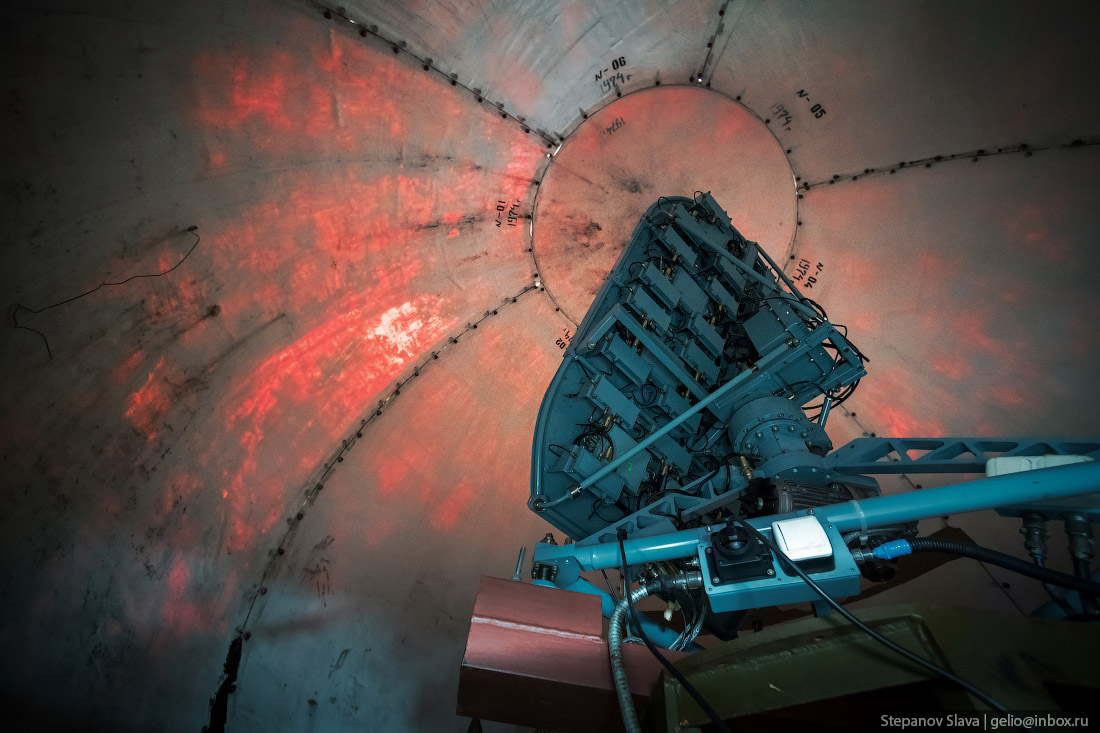

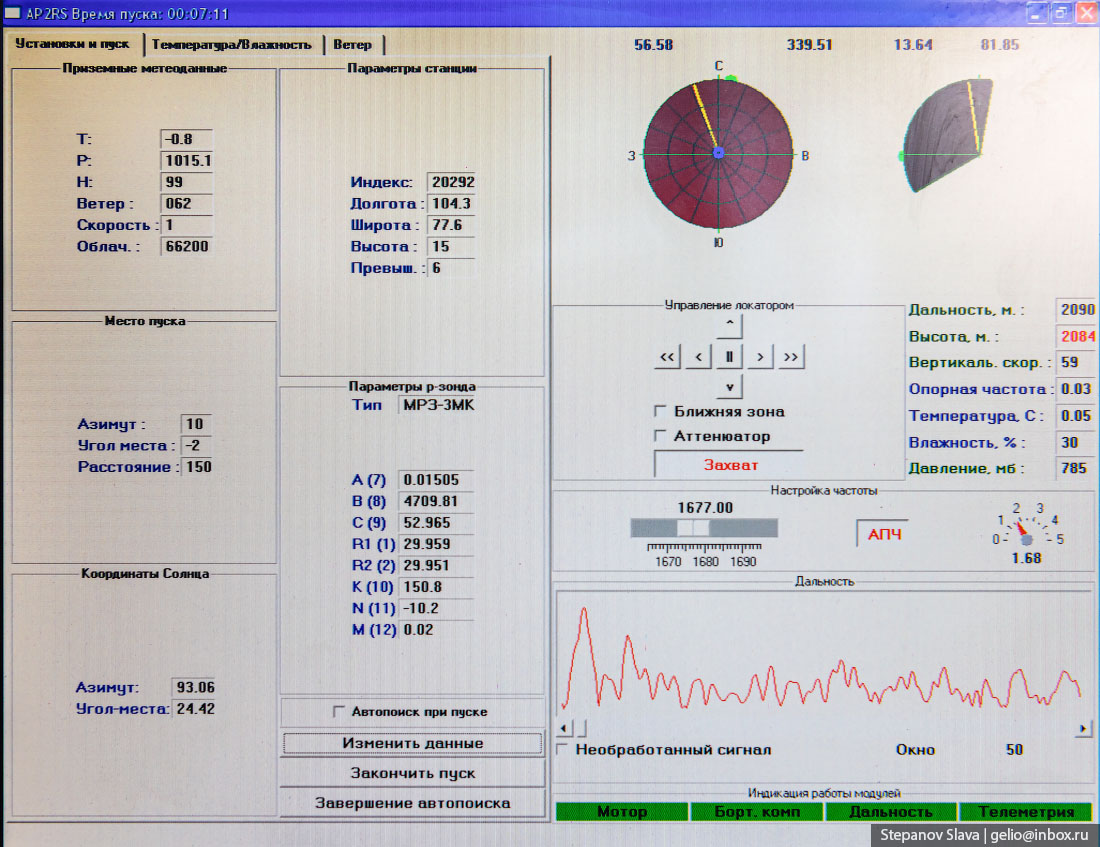

13. Станция космической связи «Орбита». Систему «Орбита» создали для трансляции телесигнала из Москвы по всей стране — а особенно в удалённых регионах. К 1967 году была развёрнута спутниковая сеть телевидения. Это был первый проект спутникового телевидения в СССР — до этого в некоторых городах передачи показывали в записях. Такие станции есть на Чукотке, в Воркуте, Сыктывкаре и других удалённых от столицы регионах.

14.

15. Мемориал Славы в Братске построили в 1975 году — к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В центре монумента — два языка пламени из бетона, по краям — полукруглые стелы с мраморными табличками, на которые нанесены фамилии воинов, погибших во время войны.

16. Языки пламени сделаны из сборных бетонных блоков. Высота первого 32 м, второго — 28 м. Площадка перед ними выполнена из красного гранита с металлической звездой и вечным огнём в центре. Сверху монумент выглядит как стилизованный погон.

17. Братск находится на берегах Ангары — той самой реки, которая вытекает из Байкала, а не впадает в него. Недалеко от города в Ангару впадает Ока.

18.

19. Братский алюминиевый завод — сокращённо БРаЗ. Это самый большой алюминиевый завод в России и один из крупнейших в мире. БРаЗ производит 30% всего алюминия в РФ и 4% — в мире. В год завод выпускает около 1 млн тонн алюминия — в 2008 году он первым в мире вышел на такую мощность.

20. Братский лесопромышленный комплекс относится к группе ИЛИМ. В Братском филиале занимаются лесозаготовкой на территории Иркутской области и Красноярского края. Ежегодно здесь производят более 35% всей целлюлозы в России. Завод выпускает целлюлозу, упаковочные материалы, бумагу, гофрокартон и другие продукты.

21. Братская ГЭС — третья по мощности и первая по среднегодовой выработке электроэнергии среди ГЭС России. Плотина относится к гравитационным — то есть удерживает воду за счёт собственного веса. Именно со строительством Братской ГЭС связано появление города.

22. Братская телебашня. Высота конструкции — 180 метров. Телебашню построили в 1963 году — тогда в эфир вышли первые передачи местного телевидения. Сейчас в башне размещено оборудование цифрового вещания, антенны радиостанций и аналоговых каналов, которые вещают в радиусе 70 км. В 2023 году на башне установили художественную подсветку.

23. Гостиница Тайга в Братске появилась из-за большого количества туристов, которые приезжали посмотреть на строительство ГЭС. Изначально гостиницу называли «Интурист» — за 1964 год город посетили 120 иностранных делегаций и около 1000 туристов. В гостинице 7 этажей, внутри всё отделано мрамором, а панно внутри на момент установки признали лучшей работой года.

24. Парк Металлургов в Братске раньше был классическим советским парком с аттракционами, колесом обозрения и летним кинотеатром. Но в начале 1990-х аттракционы демонтировали.

В 2016 году БРаЗ взялся за реставрацию парка. Установили новые аттракционы, лавочки, оставили большую площадь для зимнего ледового городка. Здесь же проводили конкурс бетонных фигур — они до сих пор остались в парке. Сейчас основа парка — это группы озеленённых холмов и природная среда с плавными чертами дорожек, красный гранитный отсев для тропинок и асфальт в зоне спортивных площадок.

25. В парке Металлургов в 2021 году начали строить церковь Петра и Февронии Муромских. Эти святые — церковный образец семейной жизни. Согласно сказанию, князь Пётр незадолго до княжения убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой. Во сне ему было открыто, что излечить его сможет только Феврония — дочь бортника, добывавшего дикий мёд. Бояре не хотели княгиню-простолюдинку — в итоге князь вместе с женой оставил Муром. В городе началась смута, бояре просили князя вернуться — и Феврония заслужила любовь горожан. Пётр и Феврония умерли в один день и час, а тела их положили в гробницу с тонкой перегородкой.

26. 23 и 24 микрорайоны.

27. Центральный рынок в Братске открыли в 1982 году. Здание строили по проекту Московского архитектурного института. Это был экспериментальный проект — до этого таких рынков в стране не строили. Круглый металлический каркас, витражное остекление, мозаичный пол, 122 торговых места, кафе, универсам, подвалы с камерами хранения, холодильниками и лифтами — всё это было в новинку.

Купол в виде зонта решили возвести уже во время строительства — изначально здание должно было быть построено в виде кольца с открытой площадкой в центре. Но в северном городе такой рынок зимой не использовался бы, поэтому сделали кровлю. Впоследствии по этому проекту построили рынок в Старом Осколе.

28. Гипермаркет Лента в Братске открылся в 2017 году. Это был 34-й магазин федеральной сети. В 2023 году у Ленты в России 260 гипермаркетов и 513 супермаркетов и магазинов.

29.

30. Ангарская деревня в Братске — архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Деревня открыта для посетителей 1 июня 1983 года. Первыми экспонатами музея стали постройки, попавшие в зону затопления ГЭС.

31. В музее 3 сектора — русский, эвенкийский и экологический. Старейший памятник — башня Братского острога, которую построили в 1654 году. Здесь же есть диабаз с наскальным рисунком – единственное сохранившееся свидетельство первобытного искусства. Самым почитаемым животным у первобытных охотников региона был лось.

32. Храм преподобного Андрея Рублёва находится в лесном массиве. Изначально планировалось построить 3 храма, но в итоге появился только храм Всех Святых, в земле Российской просиявших.

33. Мемориал Славы из-за специфической формы лепестков огня иногда называют «ушами».

34. Станции «Орбита» — первый опыт спутниковой цифровой связи в СССР. «Тарелку» в Братске построили на месте будущего 18-го микрорайона. Антенна сделана из алюминия, диаметр 12 метров, а масса — 5,5 тонн. Конструкцию вращал специальный поворотный механизм с управлением из зала под антенной. Первая прямая трансляция из Москвы была в 1967 году.

35.

36.

37.

38. В Братске несколько крупных промышленных производств — алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов.

39. Сегодня Братск — один из крупнейших промышленных центров страны. Здесь производят алюминий, ферросилиций для изготовления нержавейки и пружинных сталей, перерабатывают древесину. Но главным предприятием остаётся ГЭС — крупнейшая по выработке энергии в России.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Кандован — старинная деревня в Иране среди скал

Скалистое поселение Кандован — одна из главных туристических достопримечательностей Ирана. Деревня расположена на северо-западе страны в провинции Восточный Азербайджана. Она основана более 700 лет назад переселенцами, бежавшими от монголо-татарских захватчиков. Скалы из вулканической породы стали хорошим укрытием от солдат и подходящей основой для домов.

Многие дома, улицы и лестницы...Читать далее... в Кандоване выдолблены в горной породе. Каждый дом — по сути пещера с дверью и окнами. Благодаря составу породы, в домах весь год сохраняется комфортная температура. Кандован — единственное в мире поселение в скалах, где до сих пор живут люди. Деревня зарегистрирована в Обществе национального наследия Ирана.

1. Кандован — туристическая достопримечательность Ирана. Деревня известна домами, улицами и лестницами, вырубленными в магматической горной породе. Среди других деревень расположенных в скалах, Кандован — единственное в мире, где до сих пор живут люди.

2. Первые жители переселились в деревню в VII веке из поселения под названием Хиллевере, которая находилась в км к западу от Кандована. Деревня стала расширяться после нашествия монголов, люди оставались здесь из-за удобного географического положения и климата. Скалы стали хорошим укрытием от захватчиков.

3. Жители высекали дома вручную с помощью простых инструментов: молотки, зубила и кирки. Сначала они выбирали подходящее место, обычно мягкий вулканический пепел и скальные образования, которые можно было выдолбить, не разрушая структуру. Само строительство начиналось с выкапывания небольшого отверстия в скале, а затем местные постепенно расширяли пространство внутри, удаляя породу.

4. Испещрённые скалы Кандована похожи на улей, местные жители называют их «караан». Каждый караан имеет от двух до четырёх этажей, общей высотой около 40 метров. Каждый дом — по сути пещера, выдолбленная в скале, с дверью и окнами.

5. Карааны чаще всего они не связаны внутри скалы. На верхние этажи люди взбираются по лестницам, вырезанным в камне. Первый этаж используется, как правило, в качестве хранилища, а верхние — для проживания. Четвёртый этаж служит складом.

6. Дома Кандована имеют естественную изоляцию благодаря уникальным свойствам горных пород. Они состоят из вулканического пепла и туфа, мягких и пористых материалов, которые обеспечивают отличную изоляцию как от жары, так и от холода.

7. Вокруг деревни много лугов и деревьев. Плодородные равнины региона дают жителям возможность разводить пчёл и выращивать лекарственные травы.

8. Деревня живёт в основном благодаря фермерству и туризму. Жители продают мёд, фрукты, джаджим, толстые двусторонние ковры, и другие сувениры.

9. В Кандоване есть отель, комнаты в котором расположены в скале, как у других домов. Некоторые дома можно арендовать и купить.

10. Кандован — единственная в мире скальная деревня, где до сих пор живут люди. Сейчас там проживает около 1000 человек. В последнее время население деревни растёт, и на юге Кандована строят новые дома.

11. В деревне находятся минеральные источники, которые в основном используются при лечении заболеваний почек.

Смотрите также про Иран:

Праздник Пир-Шаляр в Иранском Курдистане

Остров Ормуз — марсианские пейзажи в Иране

Радужная мечеть в Ширазе

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Петропавловск-Камчатский с высоты — город вулканов и землетрясений

Город находится на восточном побережье Камчатки. Расстояние до Москвы почти 6700 км, время отличается на 9 часов. Рядом с Петропавловском-Камчатским есть сразу несколько вулканов, причём два из них — действующие. Крупные извержения случаются редко, но иногда бывают выбросы пепла и задымления. Побережье Камчатки, Японии и Курил — самое сейсмоактивное место на планете. В XX столетии в районе...Читать далее... юго-восточной Камчатки произошло десять 7-балльных, два 8-балльных и одно 9-балльное землетрясение. А мелких толчков, которые почти не ощущаются в городе, бывает по несколько тысяч в год.

Петропавловск-Камчатский изначально строили как портовый город. Первые 11 зданий построены в 1740 году экипажем бота «Святой Гавриил» ходе 2-й Камчатской экспедиции. Со временем гавань преобразовали в крепость, которая участвовала в Крымской войне — в 1854 году защитники города отразили нападение англо-французской эскадры.

Оборудованный морской торговый порт официально открыли в 1943 году. В советское время население города достигало 273 тысяч человек. Сейчас Петропавловск-Камчатский — самый большой город Камчатки. Здесь живёт почти 163 тысячи человек — более половины всего населения края.

1. Первыми из Русского царства сюда добрались казаки в 1697 году. Они построили склады для хранения ясака — пушнины, которую собирали как налог с народов Сибири и Дальнего Востока. В 1740 году сюда добрались участники Второй Камчатской экспедиции. Задачей экспедиции было найти путь в Северную Америку и близлежащим островам Тихого Океана. Острог, из которого впоследствии вырос Петропавловск-Камчатский, был промежуточной базой. Название Петропавловский острог получил от имён кораблей-пакетботов «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел», которые участвовали во Второй Камчатской экспедиции.

В 1790 году Петропавловскую гавань преобразовали в крепость, а 1812 году порт стал центром Камчатского приморского управления. В течение века население города колебалось в районе 1000 человек и только после революции 1917 года начало резко расти. К 1930 году в городе было уже 6 тысяч жителей, а к 1962 году — 100 тысяч.

2. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки. Третья вершина — потухший вулкан Козельский. Последняя активность Корякского вулкана зафиксирована в 2008 году, Авачинской сопки — в 2001 году. Вулканы и сопки стали «визитной карточкой» города и всей Камчатки. Банк России в 2008 году выпустил набор памятных монет, посвящённых вулканам Камчатки. Одно из интересных мест города — музей «Вулканариум». Здесь можно узнать о внутреннем устройстве вулканов, увидеть образцы пород, лавы и минералов, посмотреть видеоролики об извержениях.

3. Корякская сопка — самый высокий из действующих вулканов рядом с Петропавловском-Камчатским. Высота сопки — 3456 м, диаметр кратера — 90 м, глубина — 24 м.

4. В районе Петропавловска-Камчатского часто бывают землетрясения. Большинство происходит на расстоянии 30—150 километров от восточного побережья Камчатки. В год происходит несколько тысяч землетрясений, но большинство из них слабые и не ощущаются. В среднем около 10 землетрясений в год можно отнести к толчкам средней силы, а раз в 10 лет случаются и сильные. Иногда подводные землетрясения вызывают цунами — например, в 1952 году волна достигла берегов Камчатки и практически уничтожила город Северо-Курильск. Петропавловск-Камчатский тогда не пострадал — его защитил узкий проход в бухту Авачинская.

Для защиты от землетрясений в жилых домах города используют железобетонные «рёбра» на зданиях, армирование и усиленный фундамент. Внешние элементы («рёбра») называются контрфорсами — они создают жёсткий каркас вокруг здания и служат дополнительной опорой. Сейсмозащита в Петропавловске-Камчатском — обязательное условие для строительства.

5. Исторический центр Петропавловска-Камчатского расположен между Мишенной, Петровской и Никольской сопками. Здесь же находится озеро Култучное, которое отделено от Авачинской бухты узким перешейком.

Изначально озеро питалось ключами на дне и многочисленными родниками на сопках. Но когда появлялся город, на месте некоторых родников строили склады и жилые дома, а в озеро поступали нечистоты со свалок и предприятий, уличные стоки. В результате Култучное озеро было сильно загрязнено. Его частично засыпали, чтобы возводить новые объекты — например, стадион.

6. Камчатский Морской Собор расположен в центре города на сопке «Радиосвязи». Высота храма — 41 метр, он вмещает до 500 человек. Храм освятили в 2023 году. В 2019 году рядом с собором установили гаубицы Д-30 чтобы возродить традицию полуденных залпов. Через полгода гаубицы перенесли на мыс Сигнальный. Первые полуденные залпы на Камчатке раздались в 1842 году — ежедневно в 12.00 пушка стреляла холостым зарядом.

7. Этнодеревня в Петропавловске-Камчатском. Объект начали строить в 2016 году и по задумке здесь должны были появиться дома и ресторан в стиле коренного населения, макеты пакетботов. Но в процессе строительства было много жалоб от местных жителей и экологов. В октябре 2023 года этнодеревню снесли, а территорию планируют вернуть городу.

8. Мишенная, Петровская и Никольская сопки в центре Петропавловска-Камчатского — идеальные точки для того, чтобы увидеть город и его окрестности. На сопках обустроены смотровые площадки, есть дорожки, чтобы подняться на машине или пешком. С Мишенной сопки взлетают парапланы, на Петровской работает горнолыжный комплекс, а на Никольской обустроили парк в честь защитников города во время Крымской войны.

9. Площадь Ленина, памятник-стела «Город воинской славы» и Центральный пляж. Вся нынешняя площадь Ленина стоит на территории, где раньше было Култучное озеро. В конце 1940-х эту часть озера засыпали грунтом. В то время на Озерновской косе стояли склады, а под Никольской сопкой был рынок — и площадь называлась Базарной.

Со временем рынок перенесли на Озерновскую косу, площадь забетонировали, положили асфальт, установили скамейки, клумбы, освещение. Когда в 1964 году здесь построили театр, площадь стали называть Театральной. А в 1978 году установили памятник Ленину — и площадь снова переименовали.

В последующие годы на площади появилась скульптурная группа с покровителями города апостолами Петром и Павлом, памятник Василию Завойко, первому губернатору города. В 2015 году в центре установили стелу «Город воинской славы».

Сейчас разрабатывают новые планы по благоустройству площади — изменить транспортную развязку, заново спроектировать парковку возле здания Правительства, А на месте ларьков у подножия Никольской сопки построить общественное здание с рестораном, концертным залом, кофейнями, игровыми и переговорными зонами.

10. Правительство Камчатского края построено на месте городской коммунальной бани, которую снесли в 1960-х годах.

11. Ленинская улица, бизнес-центр Новкам. Здание называют «Золотая башня» или «Кукурузина». Есть и более неприличные названия этой высотки.

12. Камчатский краевой объединённый музей — крупнейшее музейное собрание региона. Впервые музей здесь появился в 1911 году, но когда губернатор сменился, финансирование прекратили. Позже музей возродили, но экспонаты перевезли в училище. С 1982 года музей снова работает в здании бывшей канцелярии губернатора. Экспозиции посвящены истории, природе, обороне Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры в 1854 году.

13. Театр драмы и комедии. Первое выступление труппа профессиональных артистов дала в 1933 году. С тех пор театр несколько раз переезжал, пока в 1991 году не обзавёлся собственным зданием.

14. Никольская сопка через перешеек соединяется с Сигнальным мысом — это южная оконечность небольшого полуострова, который отделяет Петровскую губу от Авачинской бухты. На Никольской сопке есть парк с монументами, посвящёнными защитникам Петропавловска.

15. «Смертельная» батарея лейтенанта А. П. Максутова в парке «Никольская сопка». Знаменитая третья батарея — она же Максутовская или «Смертельная» — которая обороняла город в 1854 году. Князь Александр Максутов командовал батареей из 5 орудий, которые располагались на открытом месте на берегу. По батарее вели огонь корабли англо-французской эскадры — она была обречена на гибель. Но город всё же смог отразить нападение — десант англичан и французов во время штыковой контратаки сбросили в море.

16. Камчатский краевой суд. В городе есть здания в нескольких архитектурных стилях — дома начала прошлого века, часовня 1885 года, резиденция губернатора, старейший маяк на российском побережье Тихого океана.

17. Этнодеревня, которую снесли в октябре 2023 года. В правительстве края заверили, что теперь территорию впишут в общий ансамбль центральной площади города. На месте бывшей этнодеревни может появиться детский игровой городок, центр малочисленных коренных народов Севера, площадка для городских развлекательных программ и лодочная станция для прогулок по озеру.

18.

19.